Tradizioni

Tradizioni

- Dettagli

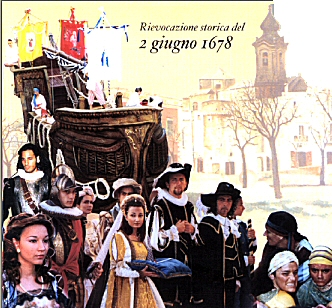

Fasano - Rievocazione storica della vittoria contro i Turchi del 2 giugno 1678

Il fatto storico

La pirateria barbaresca fu assai attiva nel secolo XVII contro i paesi pugliesi, specie dopo il 1679, anno in cui Venezia abbandonò l'isola di Candia. Le scorrerie sulla Costa fasanese, in quest' epoca, non si contano, forse anche perché Fasano è territorio dei Cavalieri di Malta. Nel 1670 il sindaco di Fasano, Giuseppe Brandi, viene fatto prigioniero e reso schiavo dai Turchi che assediavano la Città di. Fasano, allora reagisce e si prepara a difesa sotto la guida degli ufficiali del Balì. L'episodio è così riportato nella lapide che fu apposta, a ricordo, sulle mura di Fasano (ne diamo la traduzione dal latino fatta da G. Sampietro):

«Chiunque tu sia cittadino, viandante, straniero, ferma il passo! Guarda il mirabile e marziale evento, che, se con freddo pennello tu vedi ora dipinto, considera che fu da caldo sangue dei Turchi bagnato. Quattrocento musulmani, collegatisi in un intento, salpando da S. Maria a Lepanto in cinque barcacce da pirati, inaspettatamente approdarono in questi nostri lidi, vicino ai Fiumi, il giorno due del sesto mese, anno 1678. Cento di essi restarono a guardia delle barche, gli altri trecento discesero alla spiaggia, e tra il silenzio della notte, al chiarore della luna, penetrarono in Fasano, ove il nuovo borgo era sfornito di muraglia, ed invasero il borgo non solo, e la piazza maggiore, ma pure la Vecchia Terra.

Fingendo i Turchi di fuggire, i cittadini li inseguirono nella sottoposta vallata, ove per un'intera ora, a corpo a corpo, incerti nell'esito, lottarono, finché caduti ventuno di quegli infedeli morti per terra, e feriti molti altri, si ,abbandonarono a precipitosa fuga, riparandosi alle barche.

Più che al proprio valore, i cittadini attribuirono la loro vittoria all'aiuto possente della Vergine SS. Immacolata e dei Titolari della Terra, S. Giovanni Battista e Santo Stefano. Balio di Santo Stefano era in quell'anno Fra Giovanni Battista Brancaccio, prima Generale delle artiglierie del Regno; di poi, allora, Generale supremo dell'intero esercito. Suo Luogotenente qui, nel Baliaggio, il Commendatore Era Silvio Zurla, di Crema, cavaliere valoroso e vigilante, che, prevedendo l'aggressione, addestrò i cittadini alle armi, e li diresse.

Affinché il fatto glorioso si trasmettesse alla posterità nel dicembre di quell'istesso anno, ne fu apposta la lapide».

La tradizione

I tre momenti in cui si svolge la manifestazione vedono coinvolti i centri di Pozzo Faceto, dove si trova il santuario della Protettrice di Fasano; Pezze di Greco, che insiste sull'antica via che da Fasano porta al santuario, e Fasano centro.

La Scamiciata ha inizio con il pellegrinaggio in costume al santuario di Pozzo Faceto dove, con una suggestiva cerimonia religiosa, vengono benedetti I labari di Santo Stefano, San Giovanni e della Madonna di Pozzo Faceto, Patroni della terra di Fasano. Segue un canto di supplica affinché la Vergine protegga la comunità.

Dopo una breve sosta in piazza del Miracolo il corteo rientra in Fasano attraversando Pezze di Greco. I celebri Cortei Storici delle città ospiti aprono il Corteo Storico de "La Scamiciata".

Precede il Corteo il banditore, che, con le parole poste sulla lapide del 1678 di via del Balì, ricorda la battaglia ed il valore dei fasanesi i quali con "l'aiuto possente dei Titolari della Terra" riuscirono, nonostante fossero stati colti di sorpresa ed impreparati alla difesa, a sconfiggere gli invasori, ed invita il popolo alle solenni celebrazioni per ricordare il valore dei Padri.

Segue la drammatizzazione della battaglia tra i fasanesi ed i turchi: la rabbia dei vinti e l'esultanza dei vincitori affascinano lo spettatore, che si vede coinvolto continuamente nella rappresentazione del dramma attraverso l'intero percorso del corteo.

II suono delle chiarine, il rullo dei tamburi, lo sventolio delle bandiere, sottolineano l'inizio della grande Festa: Fasano può rivivere il più importante momento di storia patria; orgogliosa, celebra la sua vittoria.

Sfilano lo stendardo dell'Universitas e la dama con le chiavi della Città, i dignitari, i rappresentanti famiglie nobili con i propri stemmi; ,

la bandiera del Baliaggio di Santo Stefano precede la carrozza del luogotenente Fra' Zurlo da Crema, accompagnato dal sindaco Pompeo Mignozza; la bandiera del Balì di Malta fra' Brancaccio precede la sua carrozza; segue il popolo in festa, interpretato da giovani fasanesi e gruppi folcloristici.

- Dettagli

Del grande ed elegante volume "Viaggio in Terra di Brindisi",

di Angela Marinazzo (direttrice del Museo Archeologico Provinciale),

tratteggiamo le tradizioni della provincia.

Dal volume di Angela Marinazzo "Viaggio In Terra di Brindisi"

Il culto religioso e i cortei storici

Il "cavallo parato"

Processione conl'ostentazione dell'Ostia consacrata con il Cavallo Parato

Foto coll. Nolasco

La cavalcata in onore di S. Oronzo

Il torneo dei rioni e il corteo storico di Oria

La Madonna del Belvedere di Carovigno

e la Madonna del Pozzo di Fasano

Madonna del Belvedere - Carovigno

Madonna del Belvedere - Carovigno

Foto coll. Pennetta

L'asta della bandiera di San Pietro Vernotico

Al 1480, o poco più tardi, risale invece la vittoria dei Sampietrani sui Turchi che, dopo aver preso Otranto, facevano frequenti scorrerie nel Salento. Una vittoria festeggiata dai cittadini di San Pietro ogni anno, il giorno di Pasqua, con l'"asta della bandiera", che i Turchi sconfitti abbandonarono e i vincitori deposero ai piedi del simulacro del loro Protettore, da cui la città ha preso il nome.

La gastronomia

Gastronomia - Foto Coll. F.Zongoli

Nei nostri paesi il pane viene ancora fatto in casa e cotto nei forni a legna. E' molto interessante ricostruire l'origine della "frisella", la ciambella biscottata molto in uso da noi soprattutto in estate: potrebbe essere stata importata dai primi navigatori greci, che la bagnavano nell'acqua di mare, così come probabilmente facevano i crociati e i pellegrini nei lunghi viaggi per raggiungere la Terra Santa. Pane, formaggio e vino costituivano la colazione e il pranzo dei contadini in campagna, spesso con l'aggiunta di cipolla cruda, che contribuiva a dar loro energia e la capacità di resistere per molte ore al duro lavoro dei campi.

In casa le donne cuocevano i legumi (ceci, lenticchie, piselli, fagioli e fave) a fuoco lento, accompagnandoli - quand'era possibile - con cozze nere e verdura cotta. Nei giorni festivi, si cucinava la pasta fatta in casa: le orecchiette e i maccheroncini con sugo di carne (braciole e polpette di cavallo o di manzo), ma pure la pasta al forno, con l'aggiunta di uova sode, mozzarella, salumi e polpettine di carne col ragù. Spesso si usava preparare una teglia di patate con agnello, o con riso e cozze nere (un piatto derivato dalla 'paella' dei nostri antenati spagnoli), che si portava a far cuocere nel forno a legna, un'istituzione ancora in piena attività in diversi Comuni della provincia.

Un buon pasto è sempre accompagnato dai generosi vini locali, soprattutto rossi e rosati, ma anche bianchi, ricavati in particolare da uve Negro amaro e Malvasia nera di Brindisi, ma pure Primitivo e Ottavianello. La dominante di tutti i piatti resta comunque l'olio d'oliva che, con il peperoncino, esalta il sapore del cibo. Gli antipasti terrestri sono costituiti dagli ortaggi locali conservati sott'olio, carciofi, melanzane, peperoni, cipolline, pomodori secchi, olive verdi e nere; quelli marini dalle cozze, dai ricci e dagli altri frutti di mare; da polipi e calamari, alici, sgombri, sarde e merluzzi. La zuppa di pesce è poi un piatto ricercatissimo nelle località della costa, e ha il pregio di cambiare ogni volta i suoi sapori, secondo i frutti di mare e le varietà di pesce disponibili.

Un secondo piatto molto gradito è quello ottenuto con le carni e le interiora del capretto e dell'agnello; ma spesso un'ottima parmigiana di melanzane o di zucchine, o i carciofi ripieni con pane grattugiato, uova e aromi, o la focaccia preparata con ingredienti e condimenti sempre diversi, costituiscono un pasto più che soddisfacente per la varietà, la freschezza e la ricchezza degli elementi nutritivi.

La frutta locale va dalle pesche alle pere, dai fioroni ai fichidindia, dalle ciliegie alle albicocche, dai meloni all'uva, dai fichi all'anguria, dalle mele cotogne alle mandorle. Queste ultime restano il principale ingrediente dei dolci tradizionali, anch'essi fatti di solito in casa, che rappresentano un altro - non trascurabile - motivo per apprezzare la gastronomia della nostra provincia.