Edifici monumenti

Edifici monumenti

- Dettagli

Castello Alfonsino o Aragonese

Foto coll. Mogavero-Pennetta

L'isola di S. Andrea

L'isola su cui sorgono il Castello Alfonsino e il Forte a Mare si chiamava anticamente Bara (nome di origine orientale, forse ebraica): presso gli antichi fu molto celebre ed è ricordata da Cesare, Appiano, Plinio, Mela, Lucano. Essa fu utilizzata, durante la guerra civile tra Cesare e Pompeo, come base d'attacco da Libone, che per Pompeo comandava una flotta di cinquanta navi, per cacciare dai posti vicini i presidi della cavalleria di Cesare e spargere lo spavento tra i suoi soldati. Marco Antonio, però, assediò a sua volta Libone e, impedendogli di rifornirsi di acqua potabile, lo costrinse a fuggire. Si ritiene che i suoi abitatori, di là cacciati, avessero fondato Bari (l'antica Barium).

Dal Medioevo l'isola si chiamò invece di S. Andrea, perché nel 1059 l'Arcivescovo di Brindisi Eustasio, che aveva la sua residenza a Monopoli, la concesse ai baresi Melo e Teudelmano per costruirvi un monastero in onore dell'Apostolo Sant'Andrea. L'importante abbazia benedettina (i suoi imponenti capitelli sono ora esposti nel Museo Provinciale) dovette essere costruita in breve tempo: nel 1062 abate di S. Andrea era Melo. Nei secoli successivi, i monaci dell'abbazia avrebbero trasferito il culto del Santo in città, in una chiesa che era sul promontorio detto di S. Andrea. Nel 1579, la chiesa e il monastero di S. Andrea "piccolo" (per distinguerlo da quello dell'abbazia dell'isola) caddero in rovina, e all'Apostolo fu dedicata una cappella nella nuova chiesa di S. Teresa, sorta nel 1671, il cui convento, tenuto dai Carmelitani Scalzi, confinava con la chiesa e il monastero diroccati.

La difesa del porto fino al 1481

Prima della conquista di Otranto da parte dei Turchi (1480), la prima difesa della città avveniva all'altezza dell'attuale canale Pigonati. L'imboccatura, anticamente molto larga e profonda, ma resa più stretta da Cesare che voleva impedire l'uscita dalla città del suo nemico Pompeo, fu ostruita prima dallo stesso Cesare (48 a. C.), poi dal Principe di Taranto Giovanni Antonio Orsini del Balzo (1450 circa) e quindi dal Sindaco brindisino Giacomo de Napoli (1529).

Il castello a mare angioino (o di S. Maria del Monte)

Castello Alfonsino: Cala interna al Forte - Foto coll. Nolasco

Il castello Alfonsino (o Aragonese)

Nel 1481, Ferdinando d'Aragona ordinò al figlio Alfonso, duca di Calabria, di costruire sull'isola di S. Andrea una fortezza in grado di difendere efficacemente porto e città con un minor numero di soldati: all'inizio fu solo una rocca, o una gran torre, dov'era la stanza in cui dormiva il re. Già nel 1484 il forte fu attaccato dal generale veneziano Francesco Marcello che, dopo essere stato sconfitto sul terreno dal brindisino Pompeo Azzolino, tentò di conquistare la città dalla parte del mare. Ma, respinto anche dalle artiglierie della "rocca dell'isola", ripiegò su Gallipoli, che riuscì ad occupare a caro prezzo.

Sperimentata con successo la capacità di difesa della fortezza, Alfonso I d'Aragona la fece ampliare con la costruzione di un antemurale - con bastioni - al torrione preesistente, e con mura alte e molto spesse: alle due torri, cilindrica e quadrata, ne fu aggiunta un'altra poligonale così che il castello assunse una forma triangolare. Il tutto inglobava ormai la chiesa e l'abbazia di S. Andrea. Si chiamò Alfonsino, ma anche "dell'isola"; i nemici che lo vedevano da lontano lo chiamavano con timore "il castello rosso", a causa del colore che al tramonto assumeva la pietra, cavata nell'isola stessa, con cui era costruito. E' noto anche come Castello Aragonese, dalla casata dei re che lo fecero costruire. D'altro canto, Alfonso fece ampliare e fortificare anche il Castello Svevo, detto talvolta "castello grande" per la sua mole.

Nel 1516, il regno di Napoli fu trasferito alla Casa d'Austria, a seguito della morte di Ferdinando d'Aragona, la cui figlia Giovanna aveva sposato Filippo I d'Asburgo, arciduca d'Austria. Il loro figlio Carlo V, nato a Gand nel 1500, il futuro imperatore, a soli 16 anni ereditò dal nonno i regni d'Aragona e di Castiglia, con tutti i loro possedimenti, incluse le colonie americane, poiché il padre Filippo era morto prematuramente dieci anni prima. Per contrastare l'enorme estendersi dei domini di Carlo V, il re di Francia Francesco I promosse una Lega contro di lui alleandosi con i Veneziani e i Romani (si sarebbe in seguito unito anche con i Turchi pur di combattere l'Imperatore).

Nel 1528, i Veneziani con 16 galee attaccarono nuovamente il Castello, che si difese benissimo con i molti pezzi di artiglieria di cui era stato dotato, costringendo le navi nemiche ad allontanarsi (comandante del Castello era allora Ferdinando Alarcòn, inviato da Carlo V per controllare e potenziare, come fece, le fortificazioni della città). La città fu invece costretta ad arrendersi, e saccheggiata, quando fu attaccata dalla parte di terra (Porta Lecce) da 16.000 soldati della Lega. Le artiglierie dell'epoca usavano palle di pietra, ferro e piombo. A Brindisi si fondevano i cannoni e si fabbricava la polvere da sparo. Uno dei fonditori era Nicola Scarzopino (operava nel 1543); mentre Bartolomeo e Natale de Prenda fabbricavano e raffinavano polveri da sparo per cannoni e archibugi nel 1595. Una fabbrica di polvere esisteva allora nelle vicinanze di via S. Ippolito. Maestri muratori, falegnami e ferrai erano in quegli anni, a Brindisi, Donato Fischetto e Pietro de Tuccio (operanti nel 1583), Donato Santabarbara (1593), Teodoro Ignini (1595), Martino de Stratis (1599), Teodoro Buongiorno (1602), Francesco Guido (1611). Fornitori di calce erano, negli anni 1596 e seguenti, i brindisini Donato Antonio Dotto, Matteo della Ragione e Girolamo Moriero. Il loro nome è stato tramandato perché vincitori di appalti indetti per opere e forniture eseguite per il Castello e il Forte.

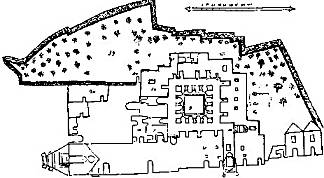

Il Forte a Mare

Nei primi anni del regno di Filippo II d'Austria, figlio di Carlo V, fu deciso di completare la fortificazione dell'isola di S. Andrea, per evitare che il nemico, occupato lo spazio vuoto, vi piazzasse le sue armi di assedio o di offesa e colpisse molto da vicino il castello, rendendolo inutile. Nel 1558, si diede inizio alla costruzione del Forte dell'Isola, o Forte a Mare, di mole smisurata, contiguo e congiunto alle mura orientali dell'antica rocca; la costruzione durò 46 anni senza pausa nei lavori. Castello e Forte costituirono un grande triangolo isoscele; erano divisi solo da un profondo fossato, per impedire al nemico che avesse eventualmente conquistato l'uno di passare facilmente all'altro.

Dapprima, nel 1577, Forte e Castello furono uniti da un ponte di pietra che scavalcava il fossato: in quell'occasione fu aperta la porta sul Forte e fu chiusa quella del castello che era sul mare verso mezzogiorno. Ma presto gli ingegneri e i commissari reali si accorsero dell'errore di esporre entrambe le fortezze ad un unico pericolo, e sostituirono il ponte di pietra con uno levatoio di legno per dare un solo comandante ad entrambe e per dividerle in caso di necessità. Risale al 1583 l'iscrizione fatta apporre dal castellano Lorenzo Cariglio di Melo in memoria dell'unificazione dei due immobili sotto un solo comando. Per dare un'idea dell'importanza della piazzaforte di Brindisi in Puglia al tempo degli Austriaci: nel 1572 erano a Brindisi duemila soldati in pianta stabile (come a Taranto); a Trani mille, a Bari 600, ad Otranto 400. Un tentativo di attacco al forte avvenne nei primi giorni del giugno 1616, durante il regno di Filippo III, da parte di undici vascelli veneziani, che furono dissuasi da otto grandi navi da guerra spagnole, comandate dal gen. Francesco di Ribera.

Il più famoso castellano del Forte a Mare fu il "maestro di campo" Luigi (Aloysio) Ferreyra di Lisbona, che il 25 febbraio 1711 istituì, con un cospicuo capitale personale di 9.000 ducati, una rendita di 600 ducati annui a favore dei soldati del castello e dei loro eredi. Il 4 giugno 1715 entrarono in città 150 soldati tedeschi, dei quali cento presidiarono il Forte a Mare e il Castello Alfonsino, dopo che Filippo V (nipote di Luigi XIV), salito al trono di Spagna nel 1701, primo dei Borboni, era stato privato, con la pace di Utrecht (1713) e quella di Rastatt (1714), del regno di Napoli, a seguito della guerra di successione provocata dall'Austria. Vent'anni dopo, nel 1735, con la riscossa spagnola che costrinse i tedeschi ad abbandonare la città, il figlio Carlo III di Borbone assunse il titolo (per la prima volta) di re delle due Sicilie. A Carlo sarebbero successi Ferdinando I di Borbone nel 1759, salito al trono come Ferdinando IV di Napoli, Francesco I nel 1825, Ferdinando II nel 1830 e, ultimo, Francesco II nel 1859, appena due anni prima dell'Unità d'Italia.

Il 12 marzo 1739 giunse a Brindisi una delegazione di ingegneri e ufficiali di artiglieria, al comando del maresciallo spagnolo Andrea de los Covos, primo ingegnere di Carlo III, per fare la pianta del Forte, del castello di terra e di tutta la città, di cui misurò le strade e le mura. Si tratta della famosa "mappa spagnola" in possesso del Comune di Brindisi: in quegli anni la città era abitata da 7.000 persone, mentre poteva contenerne più di 50.000.

Il Forte fu attaccato, danneggiato ed espugnato, il 9 aprile 1799, dal vascello francese "Il Generoso". Brindisi, rimasta fedele ai Borboni, dopo che i rivoluzionari francesi, entrati a Napoli tre mesi prima, vi avevano proclamato la repubblica, ospitava in quei giorni due controrivoluzionari corsi arruolati nell'esercito borbonico, Giovanni Francesco di Boccheciampe e Giovan Battista De Cesari. Costoro assunsero il comando delle batterie del Forte, danneggiarono la nave francese (un colpo di cannone ne uccise il comandante) che tuttavia, aiutata da otto paranze barlettane favorevoli alla causa rivoluzionaria, riuscì a smantellare la fortezza nel versante in cui era disarmata e a conquistarla. I francesi entrarono in città ma si ritirarono in fretta pochi giorni dopo, il 16 aprile, lasciando le provviste alimentari che avevano trovato nel Forte (farina, biscotti, vino, fagioli, ceci, carne salata). Boccheciampe fu preso e fucilato dai rivoluzionari nei pressi di Trani.

Nel secolo successivo, castelli e fortezze persero la loro funzione difensiva: il Castello Svevo di Brindisi fu utilizzato come bagno penale, il Forte a Mare come lazzaretto, il Castello Alfonsino come sede di un faro e, durante la Grande Guerra (1915-1918), come deposito di mine. Nel 1984, la Marina Militare consegnò il complesso dell'isola (forte e castello, 28.600 metri cubi, oltre ai grandi spazi aperti) al Demanio dello Stato, che lo affidò alla Soprintendenza regionale ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici. Con i fondi dell'Unione Europea destinati allo sviluppo del turismo, e in particolare del turismo d'affari, la Soprintendenza sta ora restaurando il Forte a Mare, mentre la Provincia di Brindisi ha pressoché terminato i lavori, assunti di propria iniziativa, per il recupero funzionale del Castello Alfonsino.

- Dettagli

(ovvero della Chiesa di S. Paolo e del palazzo della Provincia e della Prefettura)

Chiesa di San Paolo.

Foto coll. Mogavero-Pennetta

Anticamente, ai tempi dei Messapi e dei Romani, Brindisi era cinta di grandi mura (alcuni resti sono tuttora visibili all'inizio di via Camassa) ed era difesa da rocche ben munite, costruite sui promontori che si affacciano sul porto. Tra l'altro, tutta l'area fra il mare e le fortificazioni sulle alture era ricca di giardini. Una rocca sorgeva anche sul promontorio detto di S. Andrea, dove sono ora la chiesa di S. Paolo e le sedi della Prefettura e della Provincia, ricavate nell'ex monastero annesso al tempio. In questo sito sorse - ed è la costruzione nota più antica dopo la rocca - la casa di Margarito da Brindisi (1130-1196), il grande ammiraglio fedelissimo dei Normanni. La posizione era (ed è) incantevole e la "domus Margariti" era magnifica, fornita di bagni, giardini, forni e altri servizi accessori. Nelle sue pertinenze furono realizzate la zecca e la banca di Stato. Nel giardino della casa vi era un'altissima, e quindi antichissima, palma, che si trova effigiata in alcune monete coniate dai Normanni. E' possibile che la zecca esistesse già ai tempi dei Normanni; però il documento più antico che la cita come operante è del 1215.

Con la sconfitta dei Normanni e la morte dell'Ammiraglio, la casa di Margarito fu confiscata dagli Svevi; Federico II, nel 1215, la donò - esclusi i locali della zecca e della banca - ai Cavalieri Teutonici, che avevano già un "hospitale" nell'area della Cittadella. La casa fu ricomprata dallo stesso Imperatore svevo nel 1229 per consentire l'ampliamento della zecca, le cui esigenze erano evidentemente molto cresciute (vi si coniavano anche monete d'oro). Nel 1245, Papa Innocenzo IV depose Federico II che, due anni dopo, fu sconfitto dalla Lega Lombarda a Parma e a Fossalta. Nello stesso anno, il 13 agosto 1247, Innocenzo IV concede la casa di Margarito a Riccardo di Maramonte della diocesi di Otranto; dieci anni dopo, Papa Alessandro IV, toltala a Riccardo, la concede il 21 novembre 1257 ai fratelli brindisini Zacaria Nicola e Bibulo. Dopo il 1257, la "domus" fu chiamata Casa della Curia Regia e sede della Sicla (zecca): era quindi ridiventata di proprietà demaniale.

Con la morte di Federico II (1250), la zecca di Brindisi fu trasferita a Manfredonia ad opera di Manfredi di Svevia; ma sconfitto e ucciso costui da Carlo I d'Angiò, fu riportata nel 1266 a Brindisi. Lo stesso re Angioino - resosi conto dell'inadeguatezza dei locali dell'ex casa di Margarito - ordinò la costruzione del nuovo palazzo della zecca in prossimità della Cattedrale, dov'è ora il palazzo Balsamo (in precedenza chiamato "de los Reyes"). La zecca brindisina continuò a funzionare - coniando però solo monete di rame e d'argento - sotto i successori di Carlo I e gli Aragonesi. In tutta la sua storia, la zecca di Brindisi avrebbe coniato 338 monete diverse.

Convento di San Paolo in una piantina del 1738

Intanto, il 2 giugno 1284, Carlo I d'Angiò aveva donato la casa di Margarito e adiacenze ai Francescani perché vi costruissero, col materiale di risulta della "domus", la chiesa e il monastero di San Paolo. Le pietre quadrate con le quali il tempio fu edificato facevano parte, quindi, della "domus Margariti", che a sua volta potrebbe aver utilizzato i conci dell'antica rocca. La chiesa di S. Paolo fu terminata nel 1322, ma l'attuale tetto risale al 1505.

Il palazzo della Provincia alla fine degli anni '20

A seguito del primo incameramento dei beni degli enti ecclesiastici, durante il regno di Gioacchino Murat, il monastero di S. Paolo - come tanti altri monasteri - divenne proprietà demaniale, e il 15 maggio 1813 sede della Sottintendenza, trasferita da Mesagne, che sei anni prima, all'atto dell'insediamento, era stata preferita a Brindisi, tristemente famosa per la sua aria malsana. La Sottintendenza divenne Sottoprefettura nel 1860, e Prefettura nel 1927, con l'istituzione della Provincia. Qualche anno dopo l'edificio avrebbe ospitato, a seguito della ristrutturazione e dell'ampliamento dei locali, anche gli uffici dell'Amministrazione Provinciale, che nei primi tempi avevano trovato provvisoria sistemazione in un appartamento di viale Regina Margherita e nel Palazzo Montenegro.

Il palazzo della Provincia in una foto dei primi anni '30

Il palazzo della Provincia oggi

- Dettagli

- Storia del promontorio di S.Andrea

(ovvero della chiesa di S.Paolo e del palazzo della Provincia e della Prefettura)

- Il Castello Alfonsino e il Forte a Mare

- Le Colonne romane di Brindisi

- Il Castello Grande (o Svevo) di Brindisi

- Viaggio tra le fontane di Brindisi

- Scopriamo la nostra terra: Le Masserie

- Le piazze storiche di Brindisi

- Il Monumento al Marinaio d'Italia

- Nascita del Museo Archeologico Provinciale

- Le strade di Brindisi

- Storia del Teatro Verdi di Brindisi

- L'ercole brindisino