Edifici monumenti

Edifici monumenti

- Dettagli

Il ritorno del giovane Ercole

Una statua di marmo bianco rappresentante Ercole giovanetto, che ha nella mano destra i pomi d'oro delle Esperidi e con l'altra stringe un arco spezzato, mentre la pelle del leone Nemeo pende dal braccio sinistro, fu casualmente ritrovata nell'ottobre 1762 a largo S. Paolo, in occasione di lavori di scavo, unitamente a una cassa contenente molte monete d'argento. Prima che fosse trasferita nel Museo di Napoli, su disposizione del re Ferdinando IV Borbone, il Municipio brindisino ne fece fare un ritratto su tela, che fu collocato nella Curia dei Nobili (la casa comunale o Sedile, che fino ai primi del 900 si trovava in uno degli angoli dell'attuale palazzo INA, tra piazza Sedile e piazza Matteotti). Il ritratto, ora nella Biblioteca provinciale, ha la seguente iscrizione dettata da Ortensio De Leo, letterato e studioso di storia locale, zio del più noto Annibale (Arcivescovo di Brindisi dal 1797 al 1814):

Herculis Defensoris/ Brundisinorum Olim Praecipui Hominis/ Brenti Herois Urbis Denominatoris/ Dii Patris/ Simulacrum E Candido Marmore/ In D. Paulli Templi Area/ Cum Ingenti Augg. Augustarum Q./ Nummorum Antiquor Argenti Copia/ Non. Octob. A. S. MDCCLXII/ Forte Effossum/ Ferd. IV P. F. Neap. Regis Iussu/ Ob Eius Elegantiam Asportatum/ Suoq. Museo Positum/ Ordo P. Q. Brund./ Servand., Patriae/ Vetustatis Monumentu/ Exemplari In Curia Nobilium/ Collocari P. D. (La statua in marmo bianco del protettore Ercole, padre dell'eroe Brento che diede il nome alla città di Brindisi, venuta casualmente alla luce il 7 ottobre 1762 nel largo S. Paolo, insieme a un gran numero di monete d'argento di Augusti e Auguste, per ordine di Ferdinando IV felicemente regnante fu trasferita a Napoli e collocata nel suo museo. Il decurionato e il popolo di Brindisi, per conservare il ricordo del monumento pregevolissimo per l'antichità, decisero che fosse riprodotto su tela, da esporre al pubblico nella sala delle adunanze).

La statua ha una grande importanza storica, più che artistica. Con Nettuno, Apollo e Diana, Ercole è stato una delle maggiori divinità cui i brindisini hanno professato a lungo il loro culto. Una delle ipotesi leggendarie sull'origine del nome di Brindisi è che esso derivi da Brento, figlio di Ercole. Secondo gli storici locali (Casimiro, Della Monaca), anche le colonne considerate "terminali della via Appia" furono consacrate a Ercole.

Il 700 è stato un'epoca di importanti ritrovamenti archeologici per gli studiosi di antichità, mentre i brindisini - che vivevano in condizioni di estremo degrado e miseria per la malaria causata dal porto impantanato - erano più interessati ai piccoli tesori che si rinvenivano qua e là, scavando a poca profondità. In un giardino nei pressi della Capitaneria di Porto, dov'era Porta Reale, fu trovato - 24 anni dopo l'Ercole giovanetto - un bauletto d'oro pieno di monete, oltre a resti di terme e di colonne.

L'Ercole brindisino

Come è noto, la tradizione erculea è fortemente radicata nella città di Brindisi, a partire dalla leggenda sulle sue epiche origini, legate a Brento, figlio di Ercole.

Ma è soprattutto la statua raffigurante Ercole, rinvenuta nel '700 nei pressi della chiesa di San Paolo e custodita, dai tempi del suo recupero nel Museo Archeologico di Napoli, che ha indotto gli amministratori brindisini a chiedere ed ottenere la sua esposizione temporanea nel Museo Archeologico Provinciale "F. Ribezzo" .

Le notizie antiche legate al rinvenimento della statua le ricaviamo dalla lettura dall'epistolario privato di Carlo Guarini, Duca di Poggiardo; epistolario oggi custodito presso la Soprintendenza Archivistica di Bari.

In una lettera, datata Brindisi 12 ottobre 1762 indirizzata al Duca da Suor Albina Montenegro, benedettina in Brindisi, così si legge:

"... credo che avrete sapute le notizie di cotesta nostra città che ad una parte che stavano fabbricando... hanno ritrovato quantità di moneta antica... e una statuetta d'Ercole... il preside la vuole in Lecce, ma non la danno: se la vuole il re di Napoli la mandano..."

Nel 1846 Annibale De Leo, arcivescovo di Brindisi, nonché cultore di storia cittadina, al fine di confermare la presenza del culto di Ercole a Brindisi, così scriveva:

"... finalmente una statua di bianco marmo rappresentante Ercole imberbe colla clava e colla spoglia del leone, ritrovata entro questa città nel 1762 e quindi trasferita nel Regio Museo di Ercolano...il magistrato brindisino per non perderne la memoria ne fece formare un ritratto in tela, che fu collocato nella Curia de nobili oggi casa comunale colla ...iscrizione del lodato mio zio Ortenzio De Leo".

Dall'iscrizione, voluta e dettata dall'insigne letterato Ortensio De Leo, che aveva partecipato al recupero della statua, apprendiamo che la stessa, rinvenuta il 7 ottobre 1762 insieme ad un gran numero di monete di età imperiale romana, fu per volontà di Ferdinando IVº di Borbone, trasferita nel Real Museo di Napoli.

La notizia del rinvenimento della statua, raffigurante Ercole, fu, in seguito, tramandata da altri studiosi locali.

Nel 1934, il canonico Pasquale Camassa riferisce dell'episodio avvenuto nel 1762, portando a testimonianza il dipinto, raffigurante Ercole, esposto nel tempio di San Giovanni al Sepolcro, sede del Museo Civico.

Nel 1959 il commissario straordinario G. Prestipino a confermare la tradizione del culto che Brindisi ebbe per l'eroe Ercole, fece intitolare una strada ad Ercole brindisino, in una area poco distante dal luogo del rinvenimento della statua, per anni sottratta alla vista dei brindisini.

Nel 1963 Benita Sciarra, allora direttrice del Museo Archeologico Provinciale "F. Ribezzo", le dedicò uno studio e si adoperò affinché nel Museo brindisino fosse esposto un calco della statua, su cui sono leggibili i segni del restauro, con l'integrazione del piedistallo, dei piedi e della mano destra.

Nel 1986 lo studioso Giovanni Uggeri, nell'area di rinvenimento della statua, ipotizzò la presenza di un tempio dedicato all'eroe Ercole.

Una analisi più approfondita della scultura e del restauro, eseguito nel Real Museo Ercolanense subito dopo il trasferimento della statua da Brindisi, nonché gli scritti tramandataci da Ortensio De Leo "... Ercole colla clava e colla spoglia del leone...", e la raffigurazione del dipinto ci inducono ad ipotizzare un tipo statuario diverso rispetto a quello raggiunto con l'integrazione della mano destra che regge i pomi e dei piedi aderenti al piano di base; a meno che non si voglia dar credito a chi afferma che la statua vista dal De Leo non sia quella oggi esposta nel Museo di Brindisi.

In realtà è da ritenersi più probabile che il braccio destro portato verso il basso, si appoggiasse con la mano ad una clava, mentre la muscolatura tesa del quadricipide destro e il rispettivo ginocchio lievemente piegato, fanno ipotizzare una flessione in avanti del piede.

Riguardo al personaggio raffigurato, appare, forse, più attendibile l'interpretazione del ritratto di un privato eroizzato come Ercole.

Tale ipotesi è supportata dal contestuale rinvenimento della statua e di una grande quantità di monete di età imperiale romana in quel settore di Brindisi, i cui dati topografici indicano l'esistenza di ricche domus imperiali dislocate lungo il percorso dell'Appia – Traiana.

Le apoteosi con le sembianze di Ercole erano un fenomeno relativamente diffuso, generalmente documentato dal secondo decennio del IIº sec. d.C..

Nel caso specifico, il gusto per le forme levigate, in contrasto coloristico con le pieghe della leontea, realizzate a scalpello e la pettinatura a piccole ciocche incise, fanno propendere per una datazione alla seconda metà del IIº sec. d. C., anche sulla scorta di confronti che si possono instaurare con sculture di produzione locale, di recente acquisizione.

Tale datazione della scultura smentirebbe la tesi di chi sostiene che il reperimento della stessa sia avvenuto fra le ceneri di Ercolano, distrutta, come noto, nel 79 d.C., .cioè molto prima che

Qui, infatti, come attesta lo stesso documento, la statuetta, evidentemente mutila "...fu pessimamente ristaurata...con essersi fatti due piedi con porzione di gamba sinistra,la mano destra, porzione di tronco e di basamento.", interventi che sono tuttora chiaramente riconoscibili e per i quali resta condivisibile il giudizio di qualità soprattutto in merito al braccio destro, evidentemente

sproporzionato rispetto alla figura.

E' proprio il passaggio della scultura dal Museo Ercolanense – dove potrebbe essere transitata anche al solo scopo del restauro – dovette ingenerare l'aneddoto riferito come tale nello stesso Inventario ' 1796, secondo il quale la statuetta dell'Ercole sarebbe stata la prima scultura trovata all'inizio degli scavi di Ercolano:

"... Si dice sopra di essa un aneddoto che la rende singolarissima, giacchè per tradizione si crede, possa essere la prima scultura che si trovò nell'aprirsi lo scavo d'Ercolano...".

Tale tradizione, fin'oggi non altrimenti attestata, restò fortemente radicata e pedissequamente ripetuta anche in epoca successiva, come attesta l'Inventario delle statue di marmo e di bronzo esposte in portici e gallerie di questoRegal Museo Borbonico" dell'anno 1819, dove la statuetta è ricordata come proveniente da Ercolano, così come, ancora nel 1911, nella Guida del Museo curata da G. Ruesch.

Direttore Museo Archeologico Nazionale

di Napoli

- Dettagli

Il primo teatro

L'intenzione era quella di intitolarlo a Dante (gli affreschi interni della cupola rappresentavano episodi della Divina Commedia); lo studioso di storia locale Baldassarre Terribile propose di dargli il nome del grande musicista di San Vito dei Normanni Leonardo Leo (1694-1744); prevalse l'opinione del giornalista Edoardo Pedio di intitolarlo a Giuseppe Verdi, appena scomparso (febbraio 1901).

Il primo spettacolo - un concerto di musiche di Verdi - fu tenuto il 24 marzo 1901, proprio per commemorare il grande musicista di Busseto; l'inaugurazione della prima stagione lirica avvenne invece il 17 ottobre 1903, con la rappresentazione della "Traviata". Pur essendo un teatro lirico, il "Verdi" ha ospitato nella sua breve vita (55 anni), in prevalenza spettacoli diversi dalle opere liriche: cinema, prosa, varietà, operette, conferenze, comizi, adunanze, fiere, oltre a feste e veglioni. In effetti, le uniche stagioni liriche che hanno lasciato un ricordo degno di nota sono state quelle dell'inaugurazione (1903-04) e dei festeggiamenti per l'elevazione di Brindisi a capoluogo della provincia (1926-27).

Il teatro "Verdi" fu danneggiato durante l'ultima guerra mondiale da bombe esplose nelle vicinanze, e più volte riparato tra il 1949 e il 1951. Il 19 aprile 1951 l'ingegnere capo del Comune Ugo d'Alonzo propose di demolirlo e ricostruirlo altrove; il 21 luglio dello stesso anno una commissione di cui facevano parte tecnici del Genio Civile, della Provincia e dell'Ordine degli Ingegneri confermò che il "Verdi" non rispondeva più alle esigenze per le quali era stato costruito, che non era un monumento degno di essere conservato, e che l'area di grande valore in cui si trovava poteva essere meglio utilizzata. La struttura continuò comunque a funzionare come cinema, finché il 23 agosto 1956 la Prefettura ne dispose la chiusura.

Il nuovo teatro

Nel 1965, la Giunta municipale appena insediatasi propose al Consiglio di realizzare, sull'area di risulta del teatro, un "complesso edilizio costituito da un edificio a carattere commerciale o rappresentativo e da un cinema-teatro per 1100-1200 posti a strutture indipendenti ma con linee architettoniche unitarie". Solo il cinema-teatro sarebbe stato di proprietà comunale; il resto del complesso sarebbe rimasto di proprietà dell'impresa aggiudicataria, a compenso dei lavori dell'intera costruzione.

Il 28 febbraio 1966 l'impresa CISET di Brindisi propose al Comune, in cambio dell'area resa libera dal "Verdi", la costruzione di un teatro-cinema da 1600-1700 posti nel rione di San Pietro degli Schiavoni, in cui era stata appena riportata alla luce - a seguito dell'abbattimento di abitazioni fatiscenti - un'interessantissima insula della Brindisi romana, cancellata dopo il terremoto del 3 dicembre 1456 e il rifacimento del rione da parte degli immigrati schiavoni, albanesi e greci: un tratto di cardine lungo 55 metri con resti di edifici e pavimenti musivi. Su quest'area si era pensato inizialmente di costruire il nuovo Palazzo di Giustizia, che aveva allora sede nel vicino palazzo Granafei-Nervegna (metà del sec. XVI).

La proposta fu accolta e il secondo teatro "Verdi", concepito secondo criteri di polivalenza, con particolare riguardo ai congressi per merito dell'impianto di traduzioni simultanee, è - dopo 36 anni dall'idea che ha generato il progetto esecutivo - una splendida realtà (sintesi straordinaria di oltre duemila anni di storia brindisina), pronta a cominciare la sua vita al servizio non solo della cultura cittadina, ma anche della crescita civile e del progresso economico e sociale dell'intera provincia.

- Dettagli

Le strade di Brindisi

Palazzo Granafei-Nervegna

(metà sec. XVI) in via Duomo

(Foto coll. Nolasco)

<-precede <- Le tortuose strade della Brindisi medioevale

L'isolato romano, con il tratto di cardine lungo 55 metri, visibile sotto il nuovo teatro comunale, fu cancellato dopo il terremoto del 1456, in occasione del rifacimento dell'area operato dagli immigrati greci, slavi e albanesi, che costruirono le loro case intorno alla chiesa di San Pietro, da loro detta degli Schiavoni. Un secolo dopo di fronte al quartiere, in via Duomo, fu costruito il più bel palazzo rinascimentale di Brindisi: Granafei-Nervegna. Sotto la cornice marcapiano (divide il pianoterra dal primo piano) si leggono in latino quattro aforismi: "Il saggio costruisce la casa mentre lo sciocco la distrugge - A che serve allo stolto possedere ricchezze dal momento che non può comprare la saggezza ? - Chi risponde prima di ascoltare dimostra di essere sciocco e confusionario - Ricorda di non oziare se non vuoi soffrire la povertà". Un altro aforisma è inciso in greco su una lamina d'oro del V sec. a. C. conservata nel nostro Museo: Sciocco è chi con mezzi inadeguati vuol combattere uno più forte di lui".

Scorcio del rione San Pietro degli Schiavoni

e, a destra, un lato del nuovo teatro comunale

(Foto coll. Nolasco)

Alla fine del 600 il clima di Brindisi era buono, come dimostrava l'aspetto florido degli abitanti e il loro temperamento "sano, gagliardo, vivace, spiritoso e capace di apprendere" (A. Della Monaca). Vi erano però grandi piogge estive che creavano stagni: la situazione era aggravata dal canale-palude in cui si era trasformata nei secoli l'insenatura che tagliava in due la città, della quale parlò Strabone.

Fu Ferdinando IV di Borbone a far eliminare il canale in cui scorrevano - ma spesso s'impantanavano - le acque di rifiuto delle abitazioni e dei laboratori (di tintoria e conceria soprattutto, che si trovavano in via Giudea), unite a quelle piovane, che ammorbavano l'aria soprattutto in estate. A giudicare dall'accurata mappa eseguita dagli Spagnoli nel 1739, il canale doveva partire da via Schiena, dove raccoglieva le acque provenienti dalla via Lata, attraversava l'inizio di corso Roma e, prima del palazzo Barnaba (sorto nel 1895), confluiva nei corsi Umberto e Garibaldi e nel primo tratto di via del Mare; alle spalle della Stazione Marittima versava le sue acque nel porto.

Corso Garibaldi

(Foto coll. Nolasco)

Nell'aprile 1797 il canale-palude divenne la strada Carolina (in onore della moglie austriaca di Ferdinando), che dal 7 giugno 1882 cambiò nome per essere intitolata a Garibaldi, morto quell'anno. Nel 1905 la strada fu prolungata fino alla chiesa dell'Addolorata: era il tratto che nel 1931 sarebbe stato chiamato corso Roma.

Al 1871 risalgono invece i lavori per la costruzione del corso Umberto, voluto per agevolare il transito dei passeggeri della "Valigia delle Indie", la linea ferroviaria e marittima che univa Londra e Parigi a Bombay e Calcutta. La "Valigia" fece scalo a Brindisi dal 1870 al 1914 e contribuì molto a svecchiare la città, che assunse un aspetto decisamente moderno dopo la guerra 1915-18 con la riqualificazione del centro storico, e dopo l'ultima guerra con il grande sviluppo dei quartieri periferici.

Rielaborazione di un particolare della mappa spagnola del 1739

Le mura di cui la città era provvista dalla parte di mare, che includevano Porta Reale, torrette e propugnacoli, costruite dagli Aragonesi tra il 1465 e il 1474 per difendere la città dai Turchi, furono demolite solo dopo il 1864. Fino al primo trentennio dell'800 la passeggiata sul lungomare non era salubre: in una deliberazione municipale del 1828 è detto che la passeggiata "amena" lungo le mura non era possibile, per l'aria irrespirabile causata dalle immondizie e dai cadaveri che i cittadini continuavano a voler deporre nelle cripte delle chiese, ormai colme, nonostante che fosse già stato costruito il camposanto. Quando le mura furono demolite, la breve strada che prima della costruzione della Banca d'Italia (e dell'edificio ad essa affiancato) doveva essere esposta direttamente alla vista del mare, fu chiamata - si presume per le condizioni ambientali notevolmente mutate - Amena.

- Dettagli

Le strade di Brindisi

<-precede <- Le antiche strade di Brindisi

Nel Medioevo le strade di Brindisi, da ampie e diritte che erano, divennero strette e tortuose per una migliore difesa dalle continue invasioni. Dopo secoli di relativa pace, sicurezza e benessere, con la fine dell'Impero Romano d'Occidente (476 d. C.), Brindisi fu dapprima devastata dai Greci e dai Goti, che qui combatterono fino al 553, e poi - nel 670 circa - distrutta dai Longobardi. Ai margini della città rasa al suolo, continuarono a vivere alcune famiglie ebree che gestivano lo scalo marittimo. Nel 1870 circa fu rinvenuta in località Tor Pisana la bella epigrafe in ebraico dedicata a Lea, morta prematuramente nell'832, conservata al Museo Provinciale: Qui giace Lea, figlia di Yafeh Mazal. Sia la sua anima nel vincolo della vita, che si dipartì essendo trascorsi 764 anni dalla distruzione del Tempio: e i suoi anni furono diciassette. Il Santo - benedetto Egli sia - le conceda di resuscitarne l'anima con la Sua giustizia. Venga la pace e si posi sul luogo in cui ella giace. Custodi dei tesori del paradiso, aprite le porte e consentite a Lea di entrare. Ogni delizia abbia alla sua destra e ogni dolcezza alla sua sinistra. Così intonerai, e le dirai: questo è il mio diletto, questo è il mio compagno.

Ogni tentativo, sia pure parziale, di riedificare la città fallì: nell'838 i Saraceni invasero Brindisi e completarono l'opera di distruzione dei Longobardi; nell'867 circa Ludovico II, pronipote di Carlo Magno, la ridusse in cenere. Dal 963 in poi i Greci tennero per un secolo il nostro porto, finché i Normanni, con Roberto il Guiscardo, li sconfissero nel 1071 e occuparono la città. La ricostruzione di Brindisi, destinata a diventare lo scalo privilegiato per le crociate, fu dovuta a questi "uomini del Nord", giunti dalla Francia ma di origine scandinava.

Chiesa di San Giovanni al Sepolcro

Chiesa di San Giovanni al Sepolcro

(Foto coll. Nolasco)

I Normanni costruirono le chiese del Santo Sepolcro (S. Giovanni) e di S. Benedetto e la cripta della chiesa della SS. Trinità. Nel 1089 Goffredo conte di Conversano, nipote di Roberto, ottenne che Papa Urbano II venisse a consacrare il perimetro della nuova Cattedrale in piazza Duomo. Dalla località Cappuccini, dove il vescovo Teodosio aveva fatto costruire due secoli prima la basilica dedicata a S. Leucio, il centro della città tornava nelle vicinanze del porto: Goffredo e i suoi successori agevolarono in ogni modo coloro che accettavano di costruire le loro case sulle rovine, ormai sepolte dalla polvere e dalla cenere, di quella che ai tempi di Roma era stata per il suo porto, secondo Plinio il Vecchio (23-79 d. C.), una delle prime città italiane (Brundisium …in primis Italiae portu nobile).

P.zza Matteotti e a destra, via Filomeno Consiglio,

viste da Piazza Sedile. Al centro il Municipio.

(Foto coll. Nolasco)

Chiesa di S.M. degli Angeli, a destra via S.Lorenzo.

Foto coll. Nolasco

La strada principale della Brindisi medioevale era la "rua maestra" (rua, o ruga, è l'adattamento di "rue", via in francese), ch'era costituita dalle attuali via Consiglio, piazza Sedile, via Fornari, largo Angeli e via Carmine, fino a Porta Napoli; via sulla quale si affacciavano i principali edifici cittadini. Nella "rua magna", così chiamata per l'ampiezza (attuale via Battisti), erano le officine dei fabbricanti di scudi e di armi, tant'è che sino a un secolo fa era chiamata la "strada delle ferrarie". La "rua nova", che segnava il confine del centro abitato, comprendeva le attuali vie S. Lorenzo, Conserva e Porta Lecce. Nella "ruga cambii", in piazza mercato, operavano i cambiavalute: a Brindisi c'erano nel Medioevo mercanti veneziani, fiorentini, pisani, genovesi, amalfitani, ravellesi. I Pisani, in particolare, avevano magazzini nella località che da loro fu detta Tor Pisana.

Portico dell'"hospitale" dei Cavalieri Gerosolimitani

(N.B. L'hospitale era locanda e ospedale insieme)

(Foto coll. Nolasco)

Con Carlo I d'Angiò (1226-1285), la città divenne la principale base per la sua dispendiosa politica di espansione in Oriente. Impadronitosi della grande casa di Aroldo di Ripalta, divenuta curia regia (in via Casimiro, dov'è ora un edificio scolastico), costruì nel 1268 a S. Maria del Monte un castello che inglobava il palazzo reale, soprastante l'imponente arsenale che volle dov'era stato quello romano. Agli Angioini si devono le chiese di San Paolo e di Santa Maria del Casale.

Alla fine di dicembre 1456, un forte terremoto - dal quale conseguì la peste - colpì il regno e distrusse e spopolò Brindisi. Fu Ferdinando I d'Aragona, questa volta, a concedere agevolazioni e franchigie a coloro (tra cui numerosi Greci, Albanesi e Schiavoni) che accettarono di venire a ripopolarla.

<-precede <- Le antiche strade di Brindisi

segue -> Le strade di Brindisi nell'epoca moderna ->

- Dettagli

Le strade di Brindisi

Le principali strade della Brindisi messapica (prima del III sec. a. C.) e romana (III sec. a. C. - V sec. d. C.), tuttora riconoscibili, sono il decumano superiore, l'asse stradale costituito dalle vie Santabarbara e Tarantini, e quattro cardini, le vie ad esso perpendicolari e tra loro parallele: Lauro, Pacuvio, il tratto di strada sottostante il nuovo teatro comunale, e Duomo, distanti circa 70 metri l'una dall'altra. Sono invece nascosti da nuove strade ed edifici il decumano inferiore, la lunga strada che partendo da via Carmine in prossimità di via S. Lorenzo tagliava le vie Fornari, S. Ippolito e Palma, attraversava l'area in cui sono il palazzo INA e il Municipio e terminava in via Casimiro; e due cardini, di cui uno percorreva gli orti che sono tra le vie Armengol e S. Benedetto (da via Carmine a via Santabarbara), e l'altro che partendo da via Casimiro giungeva al Duomo attraverso via S. Nicolicchio e vico Seminario.

Via Tarantini in direzione di P.zza Duomo

Foto Coll.Nolasco

Furono i Greci i primi a progettare i centri urbani in modo razionale, influenzando anche i Messapi, grandi costruttori di città, giunti nel Salento dalle coste orientali dell'Adriatico, l'Illiria, intorno al 1000-800 a. C.. Mentre in precedenza si edificavano le case e lo spazio tra di esse diventava strada, i Greci adottarono sin dall'VIII sec. a. C. uno schema planimetrico regolare - poi codificato da Ippodamo di Mileto, nato negli ultimi anni del IV sec. a. C., che progettò il Pireo - con le strade che s'intersecavano ad angolo retto; schema costituito da due o più plateiai (i decumani dei Romani), strade larghe, lunghe e parallele, procedenti in direzione est-ovest, e dagli stenopoi (i cardini dei Romani), vie di dimensioni ridotte perpendicolari alle prime, orientate da nord a sud. Le case si distribuivano in isolati, le insulae, al cui interno erano di regola gli ambitus, passaggi larghi appena una settantina di centimetri. La regolarità dell'impianto urbano veniva meno solo nell'agorà (la "piazza") o nell'acropolis, in cui sorgeva il tempio, accessibile solo ai sacerdoti. All'esterno delle mura erano gli ipogei destinati alle sepolture.

Piazza Mercato - Foto Coll. Nolasco

La scelta della collinetta che si affaccia sul seno di ponente del nostro porto interno non fu casuale: i Messapi la preferirono perché si affacciava su un seno di mare lungo e profondo, con ottimi approdi, e perché più salubre, essendo esposta al vento del Nord. A ciò si aggiungevano l'abbondanza di acqua dolce, il mare pescoso, la terra fertile, il clima molto mite e la presenza del sèdano (sèlinon in greco, appio in latino), pianta dalle proprietà curative cara ad Apollo, il dio della medicina. La collinetta era difesa da mura e al posto dell'attuale corso Garibaldi e di parte (se non tutto) del corso Umberto, vi era - secondo Strabone, geografo e storico greco nato nel 63 a. C. e vissuto a lungo a Roma - un'altra insenatura (poi ridottasi a canale-palude) che tagliava in due la città, come dimostrano le ancore e i fasciami di antiche imbarcazioni lì rinvenuti. L'agorà di Brindisi, il foro dei Romani, era nell'attuale piazza Mercato; l'acròpoli, con il tempio dedicato ad Apollo e Diana, era nel sito delle colonne romane, probabilmente dove i Bizantini avrebbero poi costruito un'alta torre che con le colonne fungeva da faro (vi è ora il palazzo Perez). Il porto romano era davanti a piazza S. Teresa, ai piedi della rocca che si ergeva sul luogo in cui è il palazzo della Prefettura e della Provincia. Le terme, numerose a Brindisi, oltre ad essere utilizzate pure per gli esercizi ginnici, erano in genere dotate di biblioteche e sale di lettura. La necropoli romana era fuori delle mura, in località Cappuccini.

Chiesa di S.Lucia e Via Lata

Foto coll. Nolasco

segue -> Le tortuose strade della Brindisi medioevale

segue -> Le strade di Brindisi nell'epoca moderna

- Dettagli

Nell'ottobre 1762, mentre si eseguivano lavori di scavo in largo S. Paolo a Brindisi, fu rinvenuta in ottimo stato di conservazione una bellissima statua di marmo bianco raffigurante Ercole giovane, che aveva nella mano destra i pomi d'oro delle Esperidi (con riferimento alla penultima delle sue dodici fatiche); nell'altra mano stringeva un arco spezzato, mentre la pelle del leone Nemeo (prima delle sue fatiche) pendeva dal braccio sinistro. Ma già prima del Settecento "sul luogo del Monastero di S. Paolo apparivano vestigia di muraglie e rocche dei tempi romani e messapici", come scrisse G. B. Moricino, uno dei maggiori storici locali. Avendo il re Ferdinando IV destinato l'elegante scultura al Regio Museo di Napoli, si decise di farne un ritratto su tela, che fu posto nella Curia dei nobili, poi Municipio, con un'iscrizione latina dettata da Ortensio De Leo, uomo di legge oltre che letterato e studioso di storia locale ed ecclesiastica, nato a San Vito degli Schiavi (ora dei Normanni) nel 1721, e morto nel 1791.

Annibale De Leo

In quel 1762, nel mese di luglio, Annibale De Leo, nipote di Ortensio, che negli anni successivi avrebbe costituito presso l'Arcivescovado di Brindisi il primo museo, una ricca raccolta di reperti archeologici, si era laureato a Napoli in diritto civile e canonico. Nato a San Vito degli Schiavi (oggi San Vito dei Normanni) il 13 giugno 1739 da Ferdinando e dalla nobile brindisina Vittoria Massa, visse a Brindisi sin da bambino. Qui studiò presso gli Scolopi e poi si recò a Napoli per iniziare la carriera ecclesiastica. Tornato a Brindisi fu prima nominato canonico teologo, poi arciprete curato della Cattedrale, quindi primicerio e arcidiacono, vicario capitolare, e infine - dal 1797 al 1814, anno della sua morte - Arcivescovo di Brindisi. Spirito liberale, dalla mentalità aperta, fu un grande umanista, appassionato bibliofilo, studioso di manoscritti e collezionista di "piccole antichità", soprattutto vasi, epigrafi, statue, e medaglie, che erano in realtà monete antiche.

Il collezionismo si sviluppò in tutta Europa tra il XV e il XVIII secolo, interessando non solo studiosi e prelati, ma pure principi, medici, giuristi. L'idea del museo, come luogo della memoria (le Muse, dee e protettrici delle belle arti, erano figlie di Zeus e Mnemosine, la memoria), prese forma tra il Rinascimento e l'Illuminismo, e in principio erano le vestigia dell'antichità romana che si cercavano e si conservavano. Tutto cominciò nel 1462, quando Papa Pio II pose il veto al riutilizzo nelle nuove costruzioni dei materiali dei monumenti e degli edifici antichi, pratica fino ad allora comune. Il 14 gennaio 1507 fu rinvenuto a Roma, vicino a Santa Maria Maggiore, un gruppo statuario di epoca ellenistica, il Laocoonte, che suscitò l'ammirazione generale (ora è nei Musei Vaticani). Il granduca di Firenze Francesco I dei Medici (1541-1587), che collezionava non solo opere d'arte ma curiosità naturali, esotiche, antiche e storiche, sin dal 1580 riordinò le sue raccolte nella Galleria degli Uffizi, che esattamente due secoli dopo fu aperta al pubblico, allorché l'ultima erede dei Medici, la principessa Anna Maria Ludovica, cedette le collezioni familiari allo Stato toscano.

In quegli stessi anni, Annibale e Ortensio De Leo raccoglievano e conservavano i reperti antichi che venivano casualmente alla luce in città, e che mostravano volentieri agli studiosi di passaggio, suscitandone l'ammirazione. A parte ciò, Annibale interpretò e trascrisse le pergamene dell'archivio capitolare che raccolse nel Codice Diplomatico Brindisino, la sua opera maggiore. Tra il 1775 e il 1783 scrisse una storia antica di Brindisi, pubblicata postuma nel 1846 con il titolo "Dell'Antichissima Città di Brindisi e Suo Celebre Porto". Non solo studioso ma anche uomo pratico, bonificò le paludi dei territori di San Pancrazio e San Donaci, che facevano parte della "mensa" (rendita) arcivescovile.

Nel 1798 ottenne dal re che fosse aperta al pubblico la biblioteca in cui aveva raccolto manoscritti e libri suoi e dello zio Ortensio, che negli anni successivi ampliò con i volumi recuperati dai monasteri soppressi dai Francesi nel 1808; biblioteca a lui intitolata e tuttora funzionante. L'anno successivo, nel mese di aprile, Brindisi fu conquistata dai rivoluzionari francesi: gli ufficiali superiori scelsero di alloggiare nell'Arcivescovado. Nei giorni precedenti l'Arcivescovo si era premurato di trasferire in luogo sicuro e inaccessibile il suo ricchissimo museo, perché non divenisse preda dei vincitori. Ma per nascondere quel gran numero di oggetti, alcuni ingombranti, aveva dovuto fare assegnamento su numerose persone, alcune delle quali, se non tutte, si rivelarono inaffidabili. Infatti, quando i Francesi dopo pochi giorni di permanenza fuggirono precipitosamente abbandonando perfino le loro provviste di viveri, le collezioni nascoste non furono più ritrovate: l'alibi degli invasori era servito a farle trafugare. Si salvarono i reperti che non erano stati nascosti, i meno pregiati. Nel suo testamento, redatto pochi giorni prima della morte avvenuta il 10 febbraio 1814, Mons. Annibale dettò tra l'altro: "voglio che i residui del mio museo (siano) collocati in una stanza del Seminario e ne (abbiano) cura il bibliotecario e il custode della libreria, facendone il corrispondente inventario". Un secolo e mezzo dopo la collezione De Leo sarebbe stata acquisita dal Museo Provinciale.

Giovanni Tarantini

L'opera di Annibale De Leo fu continuata da un altro prelato, Giovanni Tarantini, nato a Brindisi il 15 novembre 1805 e qui morto il 7 febbraio 1889, al quale è stato intitolato il tratto di strada, una delle più antiche della città, in cui la sua famiglia abitava. Canonico teologo della Cattedrale, docente di discipline teologiche nel nostro Seminario, studioso di storia locale, archeologo espertissimo, fondò il Museo civico presso la Chiesa di San Giovanni al Sepolcro, dove raccolse e studiò l'abbondante materiale archeologico che nell'Ottocento si recuperava a Brindisi in occasione di scavi, per lo più occasionali. Rimasto fedele ai Borboni, dopo il 1860 fu confinato per qualche anno a Torre S. Susanna per la propaganda antiliberale che svolgeva con le sue prediche. Fu Mons. Tarantini a rinvenire i ruderi di antiche terme romane nella zona di S. Apollinare; un pavimento musivo a tasselli bianchi e neri in piazza S. Teresa (1876); tombe con lastre di un selciato stradale di età romana in piazza Sedile (1877); iscrizioni funerarie di età romana nelle adiacenze di porta Lecce (1880); molti scheletri con il cranio ricoperto da un embrice in via Duomo (1881); un deposito di anfore romane in via de Leo, di fronte all'attuale palazzo della Provincia (1881); un'epigrafe funeraria in via Lata (1881); resti di abitazioni con pavimenti musivi in San Pietro degli Schiavoni (1883); un'epigrafe funeraria latina nei pressi della fontana Tancredi, e altre nella contrada, ora rione, Paradiso (1883); un sepolcro con iscrizione messapica in via Belvedere (1884); un pavimento musivo in via Carmine (1884).

Poco prima di morire fornì al Mommsen - per il suo monumentale Corpus Inscriptionum Latinarum - un'ampia raccolta delle epigrafi latine da lui rinvenute. Merita di essere ricordata quella dettata da un saggio e benevolo mercante-navigante brindisino, che in punto di morte ha voluto riaffermare l'importanza della Fede per superare tutte le difficoltà, un insegnamento di grande valore umano e religioso; la stele funeraria risale probabilmente alla fine del I secolo, ed è ora nel Museo Provinciale.

Comincia così: "Si non molestum est hospes consiste et lege …" Passante, se non ti dispiace, fermati e leggi. Ho attraversato spesso l'oceano su navi a vela e mi sono recato in molti Paesi, ma qui, in questo sepolcro, è la mia ultima meta, che il destino mi presagì il giorno in cui nacqui. Qui ho lasciato tutti i miei affanni e le mie sofferenze; non ho più paura del mare tempestoso; né temo che i miei guadagni non siano sufficienti a farmi vivere. Ti ringrazio Fede - santissima dea - perché mi desti forza quando la fortuna non mi sorreggeva; meriti davvero di essere desiderata ardentemente da ogni uomo. Passante, ti auguro di vivere a lungo e in buona salute, e che non ti manchi mai il necessario, visto che hai voluto fermarti davanti a questa pietra e l'hai ritenuta meritevole di essere letta fino in fondo.

Pasquale Camassa

Alla morte di Mons. Tarantini, del Museo civico ebbe cura il canonico Pasquale Camassa. Nato a Brindisi il 24 dicembre 1858, morì a Mesagne il 10 dicembre 1941, dopo che la sua casa di via Lauro a Brindisi, posta di fronte alla Chiesa di S. Giovanni, era stata distrutta da un bombardamento aereo nella notte tra il 7 e l'8 novembre 1941. Fu divulgatore efficacissimo della storia della città che raccontava a tutti coloro che accettavano di ascoltarlo, prendendo spunto proprio dagli scavi e dai monumenti; dalle monete, sculture, vasi, epigrafi e terrecotte. È questa la "documentazione" di cui in prevalenza si è servito per scrivere "La Romanità di Brindisi Attraverso la Sua Storia e i Suoi Avanzi Monumentali", stampata nel 1934. Notizie storiche sulla città sono anche nelle "Guide di Brindisi", che pubblicò nel 1897 e nel 1910. Per diffondere tra il popolo l'amore per Brindisi, fondò nel 1921 la "Brigata degli Amatori della Storia e dell'Arte": le riunioni, aperte a tutti, si svolgevano nel Museo civico (del quale era stato nominato direttore onorario) ogni giovedì sera. Come scriveva nella sua "Romanità di Brindisi", i musei devono rappresentare scuole aperte di vita, dove a tutti sia consentito di apprendere … poiché la cultura, come il sole, deve far sentire a tutti i benefici effetti della sua luce e del suo calore.

Francesco Ribezzo

Già nel 1934, appena sette anni dopo la sua istituzione, l'Amministrazione Provinciale (il Presidente era il dott. Giuseppe Simone) propose di costruire il Museo e la Biblioteca provinciale proprio nelle adiacenze del Museo Civico, espropriando le vecchie abitazioni che circondavano la Chiesa di San Giovanni. La proposta, che aveva trovato d'accordo il Soprintendente alle Opere di Antichità e d'Arte della Puglia Renato Bartoccini, richiedeva però tempi lunghi e fu accantonata per lo scoppio della guerra. Fu il sen. Antonio Perrino, Presidente della Provincia dal 1948 al 1961, grande realizzatore, a far costruire - là dov'erano ancora i ruderi del vecchio Ospedale Civile, in piazza Duomo - il Museo Archeologico Provinciale (su progetto dell'ing. Antonio Cafiero, noto cultore di storia locale), che fu aperto ufficialmente con cinque sale nel 1954, ad opera non ancora ultimata. Nel 1956 vi fu trasferita l'intera collezione civica. Il Museo fu intitolato a Francesco Ribezzo, glottologo e archeologo di fama internazionale, professore emerito delle Università italiane, studioso non solo della lingua messapica e della preistoria e protostoria pugliese, ma dell'etrusco e di molte altre lingue antiche e dialetti, morto due anni prima a Lecce, durante lo svolgimento del II Congresso storico pugliese.

Gabriele Marzano

Un altro padre ha il Museo Archeologico Provinciale: l'avvocato Gabriele Marzano, l'illustre archeologo nato a Monteroni il 1° marzo 1894 e residente dopo il matrimonio a San Pietro Vernotico. A lui si deve in particolare lo studio dell'antica Valesio, che si trovava in un fondo di sua proprietà, dove portò alla luce un notevole impianto termale di età romana. Aperto il Museo Provinciale, di cui era stato uno dei fautori, ebbe subito l'incarico di direttore onorario, che tenne sino alla morte avvenuta nel maggio 1980. Alle cinque sale inaugurate nel 1954, si aggiunse sei anni dopo la sala Valesio che l'avv. Marzano arricchì con molti pezzi della sua collezione privata, iniziata nel 1925. Nel 1964 fondò la collana dei quaderni del Museo provinciale "Ricerche e Studi", sui quali scrissero archeologi e linguisti di fama. Dal 1984 una missione olandese della Libera Università di Amsterdam ha effettuato scavi più sistematici nell'area di Valesio, che hanno contribuito a delinearne i confini, con la collaborazione attiva dell'Università di Lecce e del nostro Museo Archeologico Provinciale.

- Dettagli

Monumento al Marinaio - Brindisi - Foto Lavino

La decisione di realizzare a Brindisi (che fu preferita alle altre due città candidate, Trieste e a La Spezia) un monumento nazionale in onore dei circa 6.000 marinai caduti in occasione della Guerra 1915-18, fu dovuta all'importante ruolo svolto nel conflitto dalla Città che le aveva fatto meritare la croce di guerra, da allora parte integrante dello stemma comunale. Della costruzione del monumento si fece promotrice nel 1925 la Lega Navale Italiana, che in seguito integrò con 1.200.000 lire i fondi che si stavano raccogliendo, e il cui Commissario Straordinario era Achille Starace, originario della provincia di Lecce (Gallipoli), della quale anche Brindisi faceva parte.

A un altro leccese, Tito Schipa, tenore celebratissimo e molto amico del podestà di Brindisi Serafino Giannelli, la Città deve la raccolta di buona parte del denaro occorso per la costruzione del monumento, al cui costo il governo pose il limite di tre milioni di lire. Schipa raccolse i fondi con una serie di concerti "pro Monumento" organizzati con enorme successo nel 1926 nelle maggiori città italiane, tra le quali Brindisi, ove lo spettacolo si tenne il 13 giugno 1926 nel teatro Verdi.

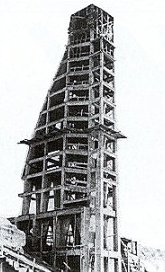

Per il monumento fu indetto un concorso nazionale aperto ad architetti e scultori, cui parteciparono ben 92 bozzetti, ciascuno distinto da un motto, che anni dopo sarebbero stati presentati in un'apposita mostra tenutasi a Roma, in via XX Settembre, nell'antico granaio Barberini (il 30 luglio 1932). Vincitore risultò il progetto del grande timone con cappella-sacrario presentato dall'arch. Luigi Brunati e dallo scultore Amerigo Bartoli, con una spesa prevista di 1.200.000 lire (a consuntivo il costo fu invece di 2.300.000), che aveva per motto "Sta Come Torre".

I lavori durarono solo un anno, dal 28 ottobre 1932 (decimo anniversario della marcia su Roma) all'ottobre 1933. L'inaugurazione avvenne il 4 novembre 1933 (quindicesimo anniversario della vittoria), alla presenza del re Vittorio Emanuele III, oltre che di Achille Starace. Per l'occasione, un ponte di barche collegò il centro della città con la riva "Posillipo" della frazione Casale, dove il monumento si trova, per agevolare la partecipazione del maggior numero possibile di cittadini. La Lega Navale consegnò ufficialmente il "grande timone" alla Marina Militare, che a sua volta stipulò una convenzione col Comune per la gestione patrimoniale e d'uso del monumento e aree annesse.

L'opera, alta 53 metri, realizzata con pietra di càrparo (tufo compatto dorato), ha alla base una cripta a forma di scafo capovolto profonda 27 metri e con pavimento in marmo nero. Sull'altare è la statua della Vergine "Stella del Mare; sulle pareti sono incisi i nomi dei circa 6.000 marinai caduti nella Grande Guerra e sono ricordati i 33.900 marinai caduti nell'ultima guerra. Vi è pure la campana della corazzata "Benedetto Brin", affondata con l'equipaggio nel porto medio di Brindisi il 27 settembre 1915, per un atto di sabotaggio. Sul piazzale superiore del monumento sono le àncore delle corazzate austro-ungariche "Tegethoff" e "Viribus Unitis", affondate dagli italiani nel 1918, e due cannoni appartenuti a sommergibili pure austro-ungarici. La statua in marmo della Madonna fu collocata sulla sommità del Monumento nel 1954.

The big rudder

The big rudder stands with its impressive shape in good view in the middle of the port. Together with the Roman Column it is considered the symbol of Brindisi. It was planned by Luigi Brunati and Amerigo Bartoli and built out of local solid stone of a beautiful golden colour. It is 53 mts. high. Inside the chapel built at the bottom of the big rudder are engraved the names of the 6.000 italian sailors fall in world war one, to whose memory the monument was dedicated. On the upper large square are kept the anchors of the Austro-Ungarian battleships "Tegethoff" and " Viribus Unitis" sunk by the italians in 1918.

- Dettagli

Piazza Duomo - Foto coll. Nolasco

La piazza più antica della città - oltre che la più bella - è probabilmente quella in cui si trovano la Cattedrale, il Seminario, la loggia del palazzo Balsamo, l'Istituto S. Vincenzo e il Museo Archeologico Provinciale con il portico dei Cavalieri Gerosolimitani. La piazza, che nel 700 era chiamata "atrio dell'Arcivescovado", era al centro dell'abitato messapico e romano: tra il Duomo e le colonne romane si trovava il grandioso tempio di Apollo e Diana, le cui pietre furono utilizzate per la costruzione della Cattedrale.

In realtà la prima Cattedrale di Brindisi è stata la basilica di San Leucio, nel rione Cappuccini, costruita verso la fine del IX secolo, e riconsacrata dal Pontefice Urbano II nel 1089 dopo le profanazioni subite dai Saraceni. Nell'occasione il Papa consacrò - nell'attuale sito di piazza Duomo - il perimetro della nuova Cattedrale, che fu edificata tra il 1132 e il 1140 dal vescovo Bailardo, di origine francese, con l'aiuto di Ruggero II, re normanno di Sicilia, Calabria e Puglia. Già pericolante nel 1742, il Duomo crollò per il terribile terremoto del 20 febbraio 1743: di esso, nella ricostruzione affidata da Mons. Andrea Maddalena all'arch. Mauro Manieri, sono rimasti la planimetria basilicale, l'abside della navata di sinistra, una bella bifora della canonica (attuale curia), quattro bellissimi capitelli, frammenti del mosaico pavimentale fatto realizzare nel 1180 dall'arcivescovo Guglielmo II, con ogni probabilità dallo stesso autore del mosaico della Cattedrale di Otranto, il sacerdote Pantaleone, e il bellissimo coro barocco in legno di noce costruito tra il 1580 e il 1594. Sulla facciata del Duomo, più volte modificata, furono collocate nel 1957 le statue dei santi Leucio, Teodoro, Lorenzo, Pio X, Francesco, Chiara, Pietro e Paolo, opere dello scultore Alessandro Fiordegiglio. Il campanile fu eretto, su progetto dell'ing. Giuseppe Fasano, dal 10 ottobre 1780 all'aprile 1793; parzialmente distrutto da un bombardamento aereo il 7 novembre 1941, fu restaurato nel rispetto dell'originale nel 1957.

L'attuale Seminario, il secondo della nostra città dopo quello istituito da Mons. Giovanni Falces nel 1608, è il più notevole monumento barocco brindisino, e fu voluto dallo spagnolo arcivescovo Mons. Paolo Villana Perlas, che ne affidò la progettazione all'arch. Manieri. La prima pietra fu posta il 26 maggio 1720: per la costruzione furono utilizzate le pietre della prima Cattedrale, quella di S. Leucio, ormai in rovina. Il terremoto del 1743 danneggiò la facciata del Seminario quando ancora non aveva iniziato l'attività, ma l'arcivescovo Antonino Sersale, cui si deve anche l'ultimazione e la riapertura della nuova Cattedrale (2 luglio 1747), lo fece rapidamente restaurare e lo aprì solennemente, con 40 convittori, il 21 novembre 1744. Sul loggiato del secondo piano vi sono otto grandi statue che rappresentano la Matematica, l'Oratoria, l'Etica, la Teologia, la Filosofia, la Giurisprudenza, la Poetica e l'Armonia, opere dello stesso Manieri, che era anche un bravo scultore (sue a Lecce la statua di S. Irene sulla facciata della chiesa omonima, e il rifacimento nel 1737 della statua di S. Oronzo che è sulla colonna). A pianoterra ha sede la Biblioteca Arcivescovile intitolata a Mons. Annibale De Leo (1739-1814), da lui dotata e aperta al pubblico nel 1798. Dal palazzo dell'episcopio, la cui canonica risale al sec. XII, uscì nel 1627 il primo libro stampato a Brindisi (un volume di preghiere di Mons. Falces).

Loggia Balsamo - Foto coll. Pennetta

La loggia Balsamo, datata XIV secolo, doveva far parte di un grande edificio - che occupava probabilmente l'intero isolato - in cui era allogata la zecca angioina, quando la casa dell'ammiraglio Margarito, sul sito in cui sono ora la chiesa di S. Paolo, la Provincia e la Prefettura, si rivelò insufficiente. Il vicino palazzo, che fu acquistato nel 1887 dalle Figlie della Carità di S. Vincenzo de' Paoli, è la casa natale del giureconsulto Carlo De Marco, che fu Ministro di Grazia e Giustizia di Carlo III e Ferdinando IV di Borbone. Il Museo Archeologico Provinciale fu costruito tra il 1954 e il 1956 nel luogo in cui era l'antico ospedale civile dei poveri (a beneficio dei quali il proprietario dei locali lo aveva espressamente destinato), distrutto dallo stesso bombardamento aereo che danneggiò il Campanile del Duomo.

Piazza Vittoria

Piazza della Vittoria - Foto coll. Nolasco

Una successione di piazze attraversa in maniera quasi ininterrotta la parte più antica della città: Anime, del Popolo, Vittoria, del Mercato, Sedile, Matteotti, Duomo, S. Teodoro, S. Teresa, Dante, larghi S. Paolo e S. Benedetto. Al di fuori di questa sequenza è Piazza Cairoli, che ha "soltanto" un secolo di storia.

In piazza Anime è la chiesa dedicata a S. Sebastiano, costruita nel 1670 con le oblazioni dei fedeli, come si rileva dall'iscrizione posta sulla porta maggiore: D. O. M. Anno Dom. 1670. Divo Sebastiano sacellum piis extrunctum elemosinis. Restaurata nel 1872 e pavimentata in marmo nel 1896, ha di notevole la statua dell'Addolorata, opera veneziana donata da Leonardo Montenegro, sindaco di Brindisi negli anni 1680-89-98 e 1704. Fino alla costruzione della piazza del mercato coperto (1907), era nota anche come piazza della verdura, e come tale era la prosecuzione della piazza dei commestibili, ora Vittoria. La contigua piazza del Popolo ha ospitato, prima dell'attuale statua in bronzo che raffigura Caio Giulio Cesare Ottaviano Augusto (63 a. C.-14 d. C.), e che è una copia della scultura rinvenuta nel 1931 a Prima Porta in Roma, un busto di Garibaldi.

Piazza Mercato in una foto d'epoca, oggi Piazza della Vittoria

Piazza Vittoria ha avuto nella sua lunga storia numerosi nomi: di basso, rustica, inferiore, della plebe, dei commestibili, ma era pure nota come piazza della fontana (de Torres). I nomi servivano a distinguerla dalla vicina piazza urbana, o superiore, o dei nobili, poi Sedile; chiamata anche, nel 1723, "prima piazza". Prima che fossero demolite le costruzioni che la dividevano da piazza Sedile, era quadrata, e occupava meno della metà dell'attuale area. Era sede del mercato all'aperto finché non fu costruito nei pressi, nel 1907, quello coperto. Nei lavori di sterro per la costruzione della piazza del mercato coperto, dove oltre duemila anni fa era il foro brindisino, chiamato foro Giuliano (attuale largo Jacopo Pipino), furono rinvenuti splendidi reperti in marmo d'epoca romana: colonne, capitelli, pezzi di trabeazione, statue onorarie ed epigrafi, tra le quali molto bella e interessante, perché rappresenta una delle più antiche deliberazioni municipali brindisine, è quella che autorizza il "sindaco" dell'epoca (anno 144 dopo Cristo), Lucio Clodio Pollione, ad erigere nel foro una statua onoraria alla figlia Antianilla, morta prematuramente:

A Clodia Antianilla, figlia di Lucio, promessa a M. Cocceio Gemino Comandante di Cavalleria

Lucio Clodio Pollione, figlio di Lucio, e padre dell'ottima fanciulla, pagò le spese per l'onore ricevuto.

L'iscrizione latina, molto ben conservata, e la bellissima statua attribuita alla fanciulla (priva della testa e del braccio sinistro), sono esposte nel Museo Provinciale.

Il Sedile

La Torre dell'Orologio

Torre dell'Orologio in piazza Sedile in un'immagine di fine '800

Dopo piazza Duomo, al termine di via Montenegro, è piazza S. Teodoro, fino a poco tempo fa chiamata Baccarini (era il nome di un Ministro dei Lavori Pubblici), e prima ancora "dei Consoli". Vi è il palazzo Montenegro, costruito nella seconda metà del sec. XVII da un ricchissimo commerciante montenegrino, Leonardo Bansciulik, uomo generosissimo che in occasione di una delle ricorrenti carestie mise a disposizione dei brindisini i suoi granai e il suo denaro. Divenuto cittadino onorario, ottenne di aggiungere al cognome di nascita quello di Montenegro, dal Paese di origine, e fu più volte eletto sindaco. La sua famiglia si estinse nel 1856 con Teodoro Montenegro; e anni dopo il palazzo, che ha ospitato tra gli altri Ferdinando IV di Borbone e Gioacchino Murat, divenne proprietà della "Peninsular & Oriental Steam Navigation Company", armatrice dei piroscafi della "Valigia delle Indie", prima di essere acquistato dalla Provincia che ne fece la residenza del Prefetto. Nel 1736 fu scoperta nel giardino un'epigrafe che risale all'epoca di Traiano: fu fatta murare nell'atrio da Girolamo Montenegro.

Piazza S.Teresa - Foto Coll. Nolasco

In piazza S. Teresa sono la chiesa e il monastero di S. Teresa dei Carmelitani Scalzi, sorti nel 1671 a cura e spese del sacerdote Francesco Monetta, nel quartiere detto degli Spagnoli. Il convento fu ceduto, con l'obbligo di impartire istruzione gratuita al popolo, ai Padri Teresiani, che l'hanno abitato dal 1672 al 1862; in seguito è stato caserma, e di recente ristrutturato per divenire la sede dell'Archivio di Stato. Sulla piazza si affaccia il palazzo della Provincia e della Prefettura, che hanno altri ingressi sulla via De Leo e in piazza Dante, già della Sottoprefettura. In largo San Paolo è l'omonima chiesa sorta nel 1322 ad iniziativa di Carlo I d'Angiò che nel 1284 donò il comprensorio della zecca, già casa di Margarito, ai frati Minori di S. Francesco perché costruissero chiesa e monastero (sede dal 1813 della Sottintendenza, divenuta Sottoprefettura nel 1860). Nel largo S. Benedetto è la chiesa omonima, il cui ingresso ha un architrave figurato: il tempio esisteva già nel 1089 ed era dedicato a Santa Maria Veterana.

Piazza Cairoli - Foto coll. Nolasco

Piazza Cairoli è sorta dopo il 1869, con la costruzione di Corso Umberto I, che collega il porto alla stazione ferroviaria, inaugurata nel 1865. Assunse un aspetto decoroso vent'anni dopo la costruzione del Teatro comunale "Verdi", per merito di una grande vasca circolare, modificata nel 1931, e trasformata nel 1937 nell'attuale fontana delle ancore. Il suo periodo migliore è stato la prima metà del secolo scorso, per la presenza di un grande caffè concerto e di locali di spettacolo (il Verdi dal 1901 al 1956, il Politeama Bellini dal 1903 al 1911, il cinema Eden - poi Impero - dal 1925 al 1966, oltre all'arena Italia).

- Dettagli

Le masserie in terra di Brindisi

"Scopriamo la nostra terra". II edizione: Le Masserie

Si tratta di un libro di 52 pagine a colori, in cui i testi descrittivi del prof. Iurlaro e della prof.ssa De Caro accompagnano le stupende immagini fotografiche di alcune tra le più suggestive masserie brindisine. Il volume può essere considerato un valido strumento per scoprire nuovi percorsi turistico-ambientali e naturalistici della provincia brindisina.

"Con questa iniziativa - ha detto il presidente della Provincia - la Provincia ha dimostrato ancora una volta l'interesse e l'impegno verso la tutela naturalistico-ambientale e la valorizzazione turistica del nostro territorio. E' un prodotto facilmente consultabile e leggibile, adatto sia per i tour operators che per gli studenti delle nostre scuole. Colgo l'occasione per ringraziare chi fattivamente ha realizzato questo libro, in modo particolare i Comuni"

Il volume "Le Masserie" sarà distribuito oltre che attraverso i canali istituzionali della Provincia, dei Comuni interessati e dell'APT, anche attraverso la rivista "Italia Turistica" che con le sue 150.000 copie vendute raggiungerà ogni continente.

Questa iniziativa rientra nel progetto "Scopriamo la nostra terra" che il LEA della Provincia di Brindisi, coordinato dal dott. Renato Rubino, sta portando avanti da un paio di anni. La scorsa edizione fu incentrata sulla riscoperta delle Specchie; il tema del prossimo anno sarà lo studio delle Torri costiere. Oltre alla pubblicazione di questo libro fotografico, il progetto prevede lo svolgimento di un convegno, una visita guidata nelle masserie riservata agli studenti delle scuole medie e superiori e un concorso riservato agli stessi studenti. Essi dovranno realizzare o un progetto di riqualificazione della masseria prescelta o un elaborato scritto o grafico sul tema delle masserie. Il premio è un soggiorno estivo nella masseria oggetto di studio.

"Troppo spesso - ha detto l'Assessore provinciale all'Ambiente Vincenzo Balestra - ci dimentichiamo del passato e delle nostre tradizioni. Con questo volume il mio assessorato ha voluto dare un messaggio chiaro e preciso: riqualifichiamo dal punto di vista ambientale queste strutture per non disperdere l'immenso patrimonio lasciatoci in eredità".

Le Masserie in terra di Brindisi

Le masserie costituiscono uno degli aspetti più tipici e suggestivi del territorio rurale della provincia di Brindisi. Rappresentano, inoltre, un elemento altamente probante ai fini della conoscenza del rapporto intercorso tra i nostri avi e l'ambiente.

Esse si configuravano come floridi centri di vita agricola e sociale strutturati in modo da essere perfettamente autosufficienti. In genere la parte abitativa si presentava sempre secondo schema fisso: tutt'intorno gli ambienti di lavoro con il cortile, le abitazioni dei dipendenti, le stalle e l'aia.

La parte centrale era l'abitazione del padrone e si presentava come l'edificio più vasto.

L'architettura era sostanzialmente spontanea determinata dalle esigenze della vita rurale. Le masserie, inoltre, rispondevano a quel bisogno che l'uomo ha avvertito sin dalle origini di associarsi ai propri simili, di vivere in comunità, di accomunare il proprio lavoro a quello degli altri, di assicurarsi una maggiore difesa da predoni o da pirati.

Il termine "masseria" rinvia a "massae", veri e propri villaggi agricoli fortificati che, in seguito alla caduta dell'Impero Romano d'Occidente, hanno sostituito le "villae" romane per fronteggiare i frequenti pericoli di saccheggio e di devastazione. Si attribuisce ai normanni la trasposizione sul territorio brindisino di un sistema politico-amministrativo d'impronta feudale con la creazione di pochi feudi concessi ad autorità laiche e ad enti ecclesiastici. Nel XII secolo, quando fu necessario un accentramento del potere nelle mani di una solida monarchia, per arginare le rivolte dei baroni e dei conti riottosi, si preferì dividere il territorio in più feudi. Durante la dominazione sveva ed angioina, molti vasti territori di proprietà di feudatari si trasformarono in masserie regie la cui operatività era annualmente controllata da un "mastro massaro", individuo con precise competenze in agricoltura che, nel periodo autunnale, stilava un inventano dei beni della masseria, del numero degli animali, dei costi di produzione e dei prodotti per la semina.

Con le successive dominazioni, aragonese e spagnola, si venne a consolidare ulteriormente il sistema feudale.

L'importanza delle masserie accrebbe parallelamente all'aumento della popolazione ed al conseguente accrescimento delle richieste dei prodotti di immediato consumo da parte delle città. Ai mutamenti storici corrisposero cambiamenti sociali, del paesaggio e dello stesso profilo architettonico delle masserie. Le modeste dimore composte, all'origine, prevalentemente da due vani, gradatamente si andarono completando con le altre strutture che, nel corso dei tempo, subirono rimaneggiamenti ed aggiunte d'ulteriori corpi di fabbrica, rispondenti alle esigenze dell'attività agricolo-pastorale. Pertanto, ne è derivata un'ampia casistica subordinata a precise necessità della produzione agricola e dell'allevamento, oppure da una particolare organizzazione richiesta alll'epoca di costruzione d'ogni singolo impianto oppure da esigenze d'ordine difensivo. Quest' ultima necessità spiega la comparsa di tutti quegli elementi destinati alla difesa dagli attacchi esterni con alti muri di cinta interrotti dal solo portale, i torrioni angolari, le scale a pioli interne o ricavate nello spessore della muratura, il camminarnento lungo il parapetto di coronamento, i ponti levatoi con le garitte, le feritoie e le caditoie in corrispondenza delle aperture. Generalmente, nella masseria fortificata, una torre quadrangolare situata in posizione baricentrica rispetto al recinto, era adibita a residenza del proprietario. Quest'ultima era una costruzione ad uno o più piani, con stanze intercomunicanti e fornita di ponte levatoio, caditoie e feritoie a campana. Dal primo piano si riusciva a comunicare sia con quello sottostante attraverso una botola ed una scala asportabile in legno, sia con il terrazzo mediante una scala in pietra. Il piano terra era utilizzato, di solito, come magazzino.

Attorno alla costruzione erano dislocate le abitazioni dei contadini, la chiesa, i servizi (stalle, depositi) ed il trappeto (frantoio). Masserie come Pettolecchia, Coccaro, Lamacupa e Ottava Grande ubicate nel territorio di Fasano e sviluppatesi intorno ai secoli XVII - XVIII, per la loro posizione geografica non lontana dal mare e protetta dalle colline, rientravano in quella serie di torri interne e masserie fortificate che costituivano una linea di difesa dagli assalti provenienti dal mare, dopo quella delle torri d'avvistamento, collocate lungo la costa.

La tipologia delle masserie di cui è innervato il territorio di Brindisi è sicuramente molto articolata. Ne è conferma la presenza anche d'altri tre gruppi morfologici: masserie con coperture a terrazza ed a pignon, masserie miste a pignon e trulli, masserie a trullo. Si tratta di strutture architettoniche costruite in pietra calcarea o tufo. Nella maggior parte dei casi, erano recintate da muri "a secco" o "a crudo", così definiti perché innalzati utilizzando il calcare compatto offerto dalle colline, senza malta (e quindi senza acqua).

Lu "jazzu", ossia il rifugio per gli animali di piccole dimensioni (pecore, capre, maiali), costituiva il fulcro dell'economia masserizia, in quanto una parte rilevante degli introiti proveniva dall'allevamento e dalle attività connesse. Nel territorio ostunese, sorge la masseria Satia Piccola che, oltre ad essere tra le più antiche della zona, è anche la più particolare. Infatti, risulta costituita da tre enormi trulli, dei quali, quello centrale è a due piani e perciò denominato Trullo Sovrano. Gran parte delle masserie della provincia di Brindisi possiede, inoltre, una cappella, vale a dire la chiesetta in cui i proprietari ed il contado potevano celebrare il rito cristiano. Nelle masserie, infatti, durante la fase della raccolta, confluiva un cospicuo numero di braccianti che vi dimoravano per periodi piuttosto lunghi svolgendo vari lavori. Le chiese, quindi consentivano alla comunità di santificare la domenica, partecipando alla S. Messa, senza abbandonare il luogo di lavoro. Potevano essere inserite nel corpo di fabbrica oppure trovarsi distaccate rispetto al complesso architettonico abitativo e produttivo. Le loro dimensioni erano legate alla situazione socio-economica dei proprietari ed erano spesso dedicate, per devozione mariana, alla Vergine. Ad esempio, sono numerosi i rilievi scultorei e le tele con l'iconografia della Madonna della Madia, collocati soprattutto nelle masserie più prossime alla costa. Molte chiese, inoltre, conservano dipinti ed affreschi che sono pregevoli attestazioni dell'attività artistica di alcuni pittori o di alcune scuole pittoriche locali.

E' innegabile, dunque, il valore storico, sociale, culturale ed architettonico delle masserie le quali offrono, non solo un valido contributo allo studio dei processi insediativi nel territorio della provincia di Brindisi, ma anche un'autentica testimonianza di quel solido mondo rurale con le sue quotidiane fatiche, con il suo profondo rispetto per l'ambiente e con la sua religiosità.

Per le Masserie: Ricreazioni

Masseria è voce antica usata, anche attraverso le varianti alla radice massa, nei paesi latini di mezza Europa.

Essa ha avuto e ha significati diversi nelle varie parti d'italia, univoco nel meridione ove ha indicato e indica l'azienda agropastorale, altrove detta fattoria, cascina, casa colonica, tenuta, podere, possedimento. In Maremma significò mandria e gregge così come la intese nel secolo XVI Annibal Caro, traduttore dell'Eneide di Virgilio.

Una nicchia nei vocabolari italiani la voce masseria, regionale massaria, l'ha acquistata per tempo e necessariamente per dare paternità alle proprie derivazioni come massaio, massaia, masserizie, magione, maniero e forse anche mastino.

Il massaio, con la stessa funzione di ogni conduttore di azienda agricola, fu ufficiale di contabilità nei comuni medievali, nei collegi di categorie professionali e poi, addirittura, nell'accademia linguistica della Crusca che ebbe e ha, storicamente, il suo economo in un "accademico massaio". Massaia fu previdente donna di casa. Masserizie significò buona amministrazione; magione, casa; maniero, casa come castello.

Alcuni glottologi hanno ipotizzato che anche la voce mastino sia derivata da massa e da manere perché quei cani, detti di masseria, furono guardiani di casa: altri linguisti hanno legato la stessa voce invece all'antico francese mastin e ambedue come derivate dal latino popolare mansuetus, sempre come con eccezione di casalingo, domestico.

Il significato di masseria come azienda agropastorale è ancora da inserire nei vocabolari italiani perché indichi compiutamente la natura e la funzione dell'insieme di terreni riservati alla semina e al pascolo, degli alloggi per le famiglie, per gli operai e le bestie: cavalli, buoi, pecore, e degli annessi opifici ove si producevano e si stagionavano i formaggi o caci che in Toscana diedero a simili aziende le denominazioni di cascine.

La funzione delle masserie dell'Italia meridionale, e quindi anche dell'area provinciale di Brindisi, sta nella radice del nome storicamente esteso, come già accennato, a gran parte dei paesi d'Europa. Mas indicò anticamente podere, casa di campagna nella Francia, specialmente in Provenza e nella limitrofa Catalogna, così come masa l'indicò nella Spagna.

Queste voci, massa e la pugliese massaria si è ritenuto siano derivate dal latino mansus, participio passato del verbo manere, in cui sono i signifìcati di dimora e di dimorare.

In Continente masseria, libro edito a Ravenna dall'editore Longo nel 1995, non senza questo sapere, ebbi occasione, trattando dei bovari, di scrivere testualmente: "Si diceva, senza contare gli anni, che un giorno loro avessero negli stabulari, ove erano con i buoi, invitato i pastori erranti e i cavallari ladri perché gli uni divenissero produttori di cacio e gli altri agricoltori e carrettieri capaci di portare i prodotti lontano nel mondo".

Il mitico patriarca del continente masseria, che la possanza dei buoi aveva domato e usato sui campi con gli aratri di legno per la semina e sull'aia con le trebbie di pietra per il raccolto del grano, associando a sé agricoltori e pastori aveva dato ai preistorici l'accesso alla storia e alla specie umana, ancora errante, l'occasione per divenire residenziale, permanente nelle mansiones dette poi masse e masserie.

Tutto ciò è oggi nella memoria storica. La natura e la funzione delle masserie non sono più verificabili, come non furono più luoghi per preghiere e ascesi mistiche le grotte degli anacoreti dell'antica Tebaide e delle nostre contrade quando i tempi mutarono e il monachesimo si organizzò nei conventi. Allora si avverarono le profezie di quei santi che i luoghi delle loro preghiere pensarono dovessero divenire, come di fatto sono divenute pure con le immagini di Cristo e dei santi affrescati sulle pareti, ripari per pastori, stalle per bestie, tane di volpi, nidi di rapaci.

Le masserie non sono più i luoghi deputati in cui permanevano, dimoravano massai con le proprie famiglie, operai e bestie per coltivare terre, produrre formaggi e tenere, come oasi negli spazi tra i centri urbani: città, casali, terre, costante il controllo sull'ambiente perché non inselvatichisse più di quanto utile per essere praticabile pascolo per le capre che furono qui associate, con il loro stesso nome, ai cervi.

Con i buoi si impiegavano giorni e giorni per coltivare quanto oggi si può coltivare in poche ore con un mezzo meccanico. Le bestie nelle masserie dovevano essere tante e sempre proporzionate ai campi produttivi perché gli escrementi, curati ad arte, erano i concimi organici oggi sostituiti dai fertilizzanti chimici.

Non vi sono piu masserie in cui la sera si accendevano, come in chiesa la notte di Pasqua, invocando il nome di Cristo, le lucerne a olio che davano fioca luce nelle stalle ove le bestie riposavano sopra strame d paglia e gli uomini, semivestiti, sopra sacchi di iuta pieni anch'essi di paglia.

Gli aratri di legno, appena rinforzati dai puntali di ferro o vomeri, costruiti dai bovari sono nei musei della civiltà contadina con i ventilabri e quant'altro fu usato sui campi e sulle aie.

I pastori non vanno più con le borse di pelle di pecora a tracolla vigilando sui greggi a sbucciare le fave che, cotte nelle caldaie di rame, come pastone più che purè, erano le quotidiane minestre da mangiare con un filo d'olio, se calde, o con aceto e cipolla cruda se fredde.

Le strutture delle masserie: torri di difesa, muraglie dei cortili, stalle, ombracoli sono ancora, ma cedono alle pressioni delle radici dei capperi e di quelle più pressanti dlei caprifichi; cedono per l'abbandono e perché spogliati dei pavimenti e degli infissi che i proprietari o i profìttatori trasferiscono, come anticaglie, nelle case del paese o nelle ville al mare.

Vi sono masserie ove le stalle, non più tali, ospitano festose comitive al seguito di sposi. La funzione loro è cosi mutata da luogo di lavoro in luogo di ristoro e di festa.

Le masserie, in cui non stagionale ma permanente è la residenza della famiglia del proprietario, e solo di quella e non più degli operai giornalieri delle sei ore, in tutta l'area della provincia di Brindisi finiranno col contarsi sulle dita delle mani. Sarà deluso chi ancora pensa di trovare in esse quel mondo antico in cui il silenzio doveva essere incombente perché le chiocce covassero fìno alla schiusa delle uova e alla nascita dei pulcini e le altre bestie gravide non avessero traumi acustici, spaventi e abortissero. Sarà deluso se in esse vorrà ancora vedere aggiogati i buoi aratori o al guado le pecore per essere munte dai pastori.

Non si caglia più il formaggio con l'erba, detta caglio, nè con il latte fermentato negli stomaci degli agnelli che non avevano ancora brucato erba ed erano stati venduti al macellaio. Il caglio oggi si acquista in flaconi in farmacia.

Il cacio e ricotta, stracchino nostrano, non si ricava più dal latte magro delle pecore gravide che brucavano d'estate, dopo la mietitura, le stoppie nei campi nè si caglia con il lattice degli steli di fico.

Non s'incontra più nelle masserie la rassegnata gente che attendeva la pioggia e pregava e si fiagellava perché piovesse o salmodiava formule magiche per allontanare la grandine. Si vedono invece irrigati i campi con l'acqua tirata su dalle idrovore elettriche da vertiginose profondità di pozzi artesiani. Le assicurazioni con il versamento di una somma cautelativa garantiscono contro ogni infortunio. Non si vedono più attorno agli acquari, in altri tempi riserve d'acqua piovana preziosa nelle torridi stagioni estive, le bisce confuse con le anguille depostevi dentro per contenere la crescita di certi vermi inquinanti, rossi come sangue. Né si vedono gli arcaici scranni con tre piedi, essenziali ed economici, anche nella fattura.

Nessun pastore, di quelli che oggi indossano i camici igienici e hanno i guanti alle mani, sa che per far accettare a una pecora che ha perduto il suo agnello, l'agnello non suo, si usava strofinare la creatura sopra le parti più intime di quella bestia perché fosse familiare l'odore e prendesse, come si usava dire anche per gli uomini, l'uno il tanfo dell'altro. Erano allora anche i gatti resi domestici con la costrizione del guinzaglio o corda legata da una parte al loro collo e dall'altra a una scarpa vecchia della massaia per memorizzare l'odore del piede di chi viveva più tempo in casa.

Le strutture degli ombracoli, dei capanni, delle stalle, dei cortili al pianoterra non avevano determinate e fisse destinazioni d'uso. Secondo necessità gli uomini se le scambiavano con le bestie.

Al primo piano, ove era l'appartamento o la torre, viveva la famiglia del massaio, anche questa non senza le bestie tra i piedi: pulcini, colombini, coniglietti, per nutrirsi o da vendere ed essere peculiare interesse economico delle donne.

La civiltà agropastorale, durata a lungo fino all'avvento della luce elettrica e della meccanizzazione, rimasta immutata negli usi e nei costumi per millenni, non è più. I pastori, che descritti nella Bibbia non sembravano diversi da quelli dell'ultimo dopoguerra come i bovari descritti da Esiodo e i carrettieri figurati in monumenti egizi, sono ormai soltanto nella storia e nella letteratura.

Visitando le masserie ancora abitate, e forse più quelle abbandonate, ognuno per suo conto potrà ricreare quel mondo, al meglio, mitizzando magari ove necessario, e ricrearlo escludendo le sofferenze individuali date dalla fame durante le carestie, dalle perdite di animali e di parenti durante le epidemie, di costrizioni e schiavitù quando si era presi in ostaggio e portati oltremare. Così le incursioni dei pirati: turchi e barbareschi, e dei briganti: delinquenti comuni o patrioti come si dissero, discutibilmente, quelli che, insufflati dai Borbone spodestati, offesero l'ordine pubblico nei primi decenni dell'unità d'Italia, possono essere anche ricostruite come saghe che spesso si concludevano in tanto sangue versato da innocenti.

Nell'area della provincia di Brindisi, aperta a oriente sull'Adriatico sempre infido e chiusa da una cresta di colline a nord-ovest e una depressìone già paludosa a sud-est, le masserie non furono mai strutturate architettonicamente su unico modello. Ve ne sono di emergenti con torri di difesa, caditoie sopra porte a finestre, ponti levatoi alle scale, garitte con feritoie ai quattro cantoni, e di povere, quasi occulte per la loro apparente pochezza strutturale.

Tutte meritano d'essere salvate, ma è d'obbligo la scelta; difficile come la scelta delle proposte operative tendenti a fermare, ove possibile, il degrado e la perdita di tanta storia politica, economica e artistica.

Potrebbero molte masserie, anche se ruderi, con liberale intesa tra pubblico e privato, essere inserite in itinerari utili a ricostruire, in maniera più particolareggiata, anche il paesaggio dell'area provinciale, già piana dei messapi, costellata da altre misteriose torri, dette specchie, e poi particellarizzata con muretti di pietre a secco che tanto si dice impressionarono, anche se non ne scrisse, Guido Piovene durante il suo Viaggio in Italia compiuto dal 1953 al 1956.

Si potrebbe così in Puglia, e nella Provincia di Brindisi, scoprire, attraverso i toponimi che indicano le masserie, come alcune di esse furono già stazioni di posta sull'Appia traianea al tempo dei romani: Ottava grande e Ottava piccola, e altre, doni degli sposi longobardi alle spose il giorno dopo le nozze: Morginkap, Maracciccappa, e altre ancora memorie remote di abbattuti boschi di lecci: Viscigli, di macchie di lentisco: Restinco, di garriche di ferule: Fergola.

stretto pronto alla semina;

qui la piccola vigna e là il boschetto

per la legna: e su questo

spazio Cleiton ha passato ottanta anni".

Provincia di Brindisi

Provincia di Brindisi

Assessorato Ecologia e Ambiente

Assessorato al Turismo

Azienda di Promozione Turistica

della provincia di Brindisi

Testi:

"Masserie in terra di Brindisi"

di Nicoletta De Caro

"Per le masserie: ricreazioni"

di Rosario Jurlaro

Foto:

Federico Meneghetti

Giampaolo Senzanonna

- Dettagli

La fontana grande, o Tancredi

Fontana Tancredi

(Foto Nolasco)

ANNO DOMINICE INCARNATIONIS MILLESIMO CENTESIMO NONAGESIMO SECVNDO/ REGNANTE DOMINO NOSTRO TANCREDO INVICTISSIMO REGE ANNO TERTIO/ ET FELICITER REGNANTE DOMINO NOSTRO GLORIOSISSIMO REGE ROGERIO FILIO EIVS/ ANNO PRIMO MENSE AVGVSTI INDICTIONIS DECIMAE/ HOC OPVS FACTVM EST AD HONOREM EORVNDEM REGVM .

Fontana Tancredi - particolare

(Foto Nolasco)

AD VIATOREM

APPIA APPIO, FONS TANCREDO REGE AEDITA/ AMBO FERDINANDO LOFFREDO HEROE INSTAVRATA/ QUARE STA BIBE ET PROPERA ET TRIA HAEC COMMODA HIS TRIBVS PROCERIBVS ACCEPTA REFERTO

L'acquedotto romano

Vasche limarie

(Foto Nolasco)

Nell'attuale porto medio (considerato esterno prima della costruzione del Castello Alfonsino), defluivano le acque di due fiumi, grande e piccolo, una volta denominati "Delta" e "Luciana". Sullo stesso lato, in località Apollinare (da un tempio dedicato ad Apollo), furono ritrovati resti di terme romane, alimentate evidentemente dalla grande disponibilità di acqua dolce. Altri avanzi di antiche terme furono ritrovati nel 1925 in piazza Vittoria, durante i lavori per le fondazioni del palazzo delle Poste, e in piazza Crispi nei pressi del bastione S. Giorgio. Sulla sponda opposta del porto medio vi erano le "fontanelle", sorgenti di acque potabili, celebrate probabilmente da Virgilio nell'Eneide, e - più vicina al canale - la sorgente chiamata dai brindisini "abisso", ma anche pozzo di Plinio, perché fu studiata da Plinio Caio Secondo il vecchio (23-79 d. C.), che scrisse nella sua monumentale "Storia Naturale": 'Brundusii in portu fons incorruptas praestat aquas navigantibus'.

Una volta c'erano due colli all'imbocco dell'attuale canale Pigonati (il più alto era quello posto sul lato del Casale), che furono spianati da Cesare in occasione della guerra civile con Pompeo, per restringere l'accesso al porto interno: da questi e dagli altri colli sgorgavano acque abbondanti e dolcissime. La disponibilità di acqua rendeva il terreno agricolo molto fertile, tant'è che Strabone scrisse: 'Fertilior ager Brundusinus, quam Tarantinus'. Le colline che si affacciano sul porto interno (promontorio di S. Andrea, dove sono ora le chiese di S. Paolo e S. Teresa, il sito delle colonne e, al lato opposto, S. Maria del Monte) erano piene di giardini, di uliveti e vigneti. Una fonte di acqua salata, che nel Medioevo ha dato il nome al rione (pitagio) detto della Fontana Salsa, si trovava tra il Castello grande e S. Paolo. Molta acqua dolce finiva in mare, tra cui quella condotta dai canali Cillarese e Patri, che sboccano nelle insenature del porto interno: il primo nel più lungo seno di ponente, dove sono il termine dell'antica via Appia e il Castello grande; il secondo nel seno di levante.

La fontana de Torres

Piazza della Vittoria comprende le due piazze che nel 1600 erano chiamate piazza dei nobili, o urbana, con il Sedile e la torre dell'orologio, entrambi demoliti; e piazza della plebe, o rustica, dov'era il mercato dei commestibili.

PETRO ALOYSIO DE TORRES PRAETORI: QVOD ROMANOS EMVLATUS AVTHORITATE ET INDVSTRIA SUA/ PHILIPPI TERTII REGIS ET PETRI GIRONIS DVCIS OSSVNAE/ PROREGIS AVSPICIIS AC CIVIVM LABORE ET IMPENSA AQVARUM DVCTVS TEMPORVM ET MALI GVLIELMI INIVRIA DESTRVCTOS RESTITVERIT/ ATQVE REPVRGATO FUNICVLO VETERI ET INSTAVRATO FORNICE NOVOS ADSTRUXERIT/ AC SINVOSO TRACTV PER TVBOS FISTVLAS ET SALIENTES IN VRBE PERTRAXERIT/ ORDO POPVLVSQVE BRVNDVSINVS PARTE COMMODITATIS ET ORNAMENTI MEMOR ET GRATVS POST ANNVM SALVTIS MDCXVIII .

La Fontana delle Ancore e quella Monumentale

Fontana delle Ancore

(Foto Nolasco)

La Fontana delle Ancore, che risale al 1937, è quella di piazza Cairoli. L'area assunse una certa importanza dopo la costruzione del primo Teatro Verdi (1901), ma la prima vasca-fontana - grande ma molto semplice, con zampillo centrale - fu realizzata solo nel 1921. Dieci anni dopo, la vasca fu arricchita da quattro basamenti sul bordo esterno, sui quali poggiavano due grosse rane e due tartarughe; la colonnina centrale era costituita da quattro fasci littori che reggevano un'elegante coppa; moltissimi gli zampilli dell'acqua, dal centro al bordo e viceversa, che creavano suggestivi effetti di luce. Sei anni dopo, la fontana fu completamente rifatta a cura e su progetto dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, prendendo l'aspetto attuale.

La Fontana monumentale

ANNO DOMINI MCMXL/ XVIII AB ITALIA PER FASCES RENOVATA/ VICTORIO EMMANUELE REGE ET IMPERATORE/ BENITO MUSSOLINI DVCE/ PROVINCIA F. F. (Feliciter Fecit)

Fontana Monumentale

(Foto Nolasco)

- Dettagli

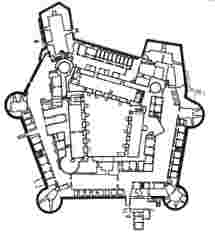

Castello Svevo

Foto tratta dal volume

"Viaggio in Terra di Brindisi" di Angela Marinazzo